人物简介:

冯向东,2019年第一期“油田好人”,类别为助人为乐。1977年出生,共产党员,兴隆台采油厂作业五区欧五站副站长,盘锦市五星级志愿者,曾荣获兴隆台采油厂道德模范、十大文明家庭、作业区岗位之星等多项荣誉。

6月1日清晨,作业区早会结束后,冯向东坐上了前往欧五站的班车。一天的工作安排刚在脑海中落定,靠在椅背上的他似乎又想起了什么,便拿出手机,翻看“盘锦造血干细胞志愿者群”里的聊天记录……

“受疫情影响,我们已经很长时间没有组织线下活动了,大家就在微信群里交流信息。”冯向东告诉记者。

“滴……”手机不时响起新消息的提示声,将冯向东的思绪拉回到了2014年12月23日。

入冬多日的沈阳,路旁积雪开始消融。解放军463医院509病房,躺在床上的冯向东双臂扎针,血液从右臂流出,经过分离机收集造血干细胞后,再回流到左臂。随着造血干细胞慢慢聚集增多,采集袋呈现出了鲜亮的粉红色,透着生的希望。“真是个热血的汉子!”中华骨髓库的工作人员称赞他。

当天11时50分,两名来自北京的护士携带印有红十字标志的白色保温箱,快速走出血液科病房。保温箱里便是被誉为“生命火种”的造血干细胞,受捐者是一名北京的小女孩。

整个采集过程耗时两天,每天需要近3个半小时。躺在病床上,冯向东常常会想,那个小女孩几岁了?病情如何?未来,她一定要乐观地面对疾病,幸福地生活!

病床床头柜上,一个芭比娃娃和一张贺卡并排放着。冯向东说,娃娃是买给女儿的,贺卡则是要送给另一个“女儿”——辽宁省红十字会的工作人员表示,移植成功后,受捐者的血型等生理参数会变得跟捐献者一模一样,理论上,双方比亲人还亲。

由冯向东口述,妻子张艳玲执笔,贺卡上写着这样一段文字:“虽然不知道你是谁,但你此刻的身体里流淌着我的血液,缘分让我们的生活出现了交点。这个世界,虽然充满了各种意外,但爱让这个世界分外温暖,要用微笑面对你未来的人生!”

捐献完成后,中华骨髓库沈阳分库向冯向东颁发了无偿捐献造血干细胞荣誉证书,编号4662——全国第4662例。辽宁省则为141例,盘锦第7例,辽河油田第4例。

在朋友和同学的记忆中,冯向东热情开朗,乐于助人,印象中没有什么特别的地方,但他却“选择了一条叫我们仰视的道路。”

早在2009年,冯向东就申请加入了中华骨髓库,成为了一名捐献造血干细胞志愿者。6年后,他第一次接到中华骨髓库沈阳分库打来的电话,询问他是否愿意向一名患者捐献造血干细胞,冯向东没有犹豫。“能够拯救一个生命是值得自豪的事情,尽管个人力量微薄,但我想努力去改变一些东西。”冯向东说。

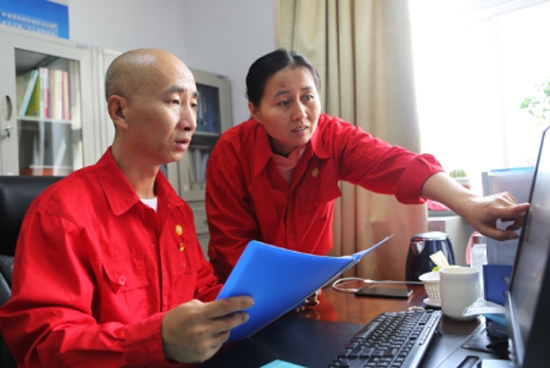

成功捐献造血干细胞后不久,冯向东开始担任盘锦红十字会宣传队队长。从“献血者”到“宣传者”,角色在转变,冯向东个人帮助他人的初衷也升华为了对社会责任义不容辞的担当。虽然采油厂的工作很忙,但他还是牢牢地将这份责任扛在了自己的肩上。

和团队一起制作宣传单,到献血车上宣传捐献造血干细胞的相关知识;组织宣讲会,扭转大众过去错误的认知,招募捐献造血干细胞志愿者;定期对捐献造血干细胞志愿者进行电话回访,保证联系畅通,避免志愿者流失。仅在2018年6月到11月,冯向东和他的团队就拨打了7800多个回访电话。全年,他在工作之余,投入到捐献造血干细胞的宣传时间达到了648小时。

平时,冯向东还活跃在“辽宁省造血干细胞捐献者家园”“辽宁省红会捐献造血干细胞服务大队”等多个微信群中,推送活动通知,交流信息,分享经验。这些年,在他和团队的共同努力下,潜移默化中,一些改变正在慢慢发生。一个曾说他“傻”的朋友,现在加入到了中华骨髓库,身边越来越多的同事也加入到了无偿献血的公益队伍。

冯向东说,让更多患者拥有一份生的希望,他和团队渴望着能做更多,也期盼着有更多的人加入到这份公益事业中来。