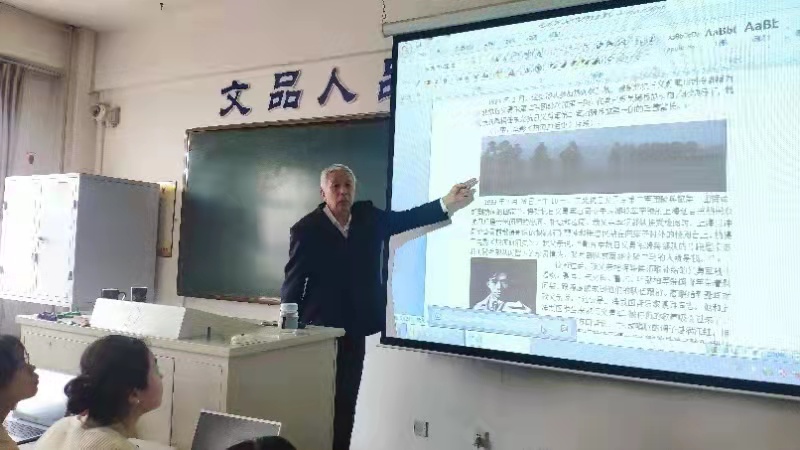

“家園毀,山河破碎,民族危亡!留著頭顱有何用,拿起刀槍向前沖!”講到激動處,老紅軍劉鳳梧的長子劉生林老人在課堂上為同學們唱起了《義勇軍誓詞歌》。這位74歲的老人雖已滿頭白發,但他的歌聲仍然鏗鏘有力,讓同學們心潮澎湃。4月20日,作為紅軍的后代,劉生林老人應邀來到渤海大學新聞與傳播學院的課堂,為同學們講述革命前輩的故事,給同學們上了一堂特殊的思政課。

劉生林老人的父親劉鳳梧1900年生於遼寧省黑山縣勵家鄉的一戶貧苦農家。“九·一八”事變后,他加入了抗日義勇軍勵家騎兵大隊並任三隊長,解放后定為紅軍。先后參加了熱河保衛戰、黃土嶺戰斗、百團大戰、遼沈戰役、平津戰役、渡江戰役等重要戰斗。1959年以東北抗日義勇軍唯一代表的身份受到了黨和國家領導人的接見。1988年於錦州逝世,享年88歲。

回憶起父親,劉生林老人說:“父親不貪財,一輩子沒犯過錯,也堅決不肯為了孩子的前途走哪怕一次后門,有時候甚至會覺得他嚴厲得有些不近人情。”劉生林老人表示,正是父親的這種教育貫穿了他的一生,在他的生活和工作中起到了重大的作用。

劉生林老人與同學們分享了父親劉鳳梧出生入死的革命經歷,深入淺出地向同學們講解了中國共產黨的歷史功績。從夜襲三十二孔橋到熱河抗戰,他向同學們介紹了一段又一段的紅色往事。談到《義勇軍進行曲》,劉生林老人說起了父親在熱河遇到聶耳的趣事。據學者考証,《義勇軍誓詞歌》正是國歌的創作靈感來源。

“錦州是抗日義勇軍、抗日民族統一戰線的發祥地,共產黨組建和領導的第一支抗日義勇軍部隊也是在錦州誕生的,還為國歌的創作提供了原始素材,錦州多光彩啊!”劉生林老人的言語中透露出身為錦州人的驕傲。

“劉生林老人說話特別接地氣,用了很多有意思的方言。這麼近距離接觸紅軍的后代,聽他講述發生在我們身邊的,我們腳下這片土地上的故事,感覺特別親切,也特別受觸動。”渤海大學新聞與傳播學院20級學生高凱陽聽完課后說。

據了解,本次紅軍后代進課堂活動是由渤海大學新聞與傳播學院孟嘉多教授主持開展的,在建黨百年之際,讓同學們搭建學史明理,傳承紅色精神、紅色記憶的平台。