錦州醫科大學成立於解放戰爭時期,是一所具有紅色基因的高等醫學院校。七十五載,錦州醫科大學始終堅持立德樹人,傳承“紅醫精神”,勤儉攻堅,為國家培養和輸送了10多萬名甘於奉獻、扎根基層的合格醫務工作者。

1946年9月15日,在老一輩無產階級革命家,時任遼吉軍區政委的陶鑄同志的提議下,學校的前身遼吉軍區衛生學校在吉林省洮南市洮一泉浴池舉行了開學典禮,當時遼吉軍區衛生部部長吳行敏同志兼任學校第一任校長。創辦伊始,學校就確定了“一切為了革命戰爭”“一切為了傷病員”的辦校方針。在東北解放戰爭的三年多的時間裡,學校先后共培養出8期學員近1000人,有力地支援了解放戰爭。

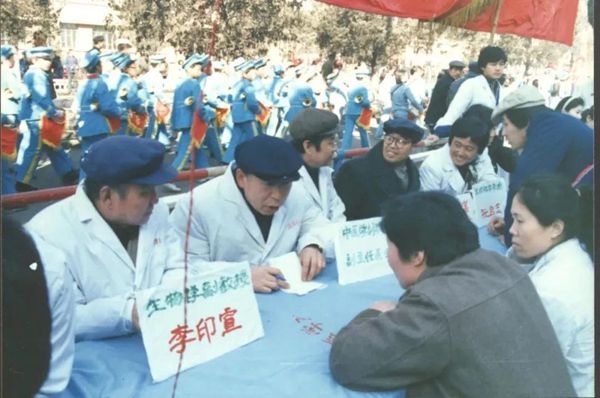

1958年,學校更名為錦州醫學院,從此步入高等醫學院校的行列,擔負起為國家培養高級醫療人才的光榮任務。1960年我校在全國文教“群英會”上,被國務院授予全國文教先進單位稱號。此間,學校培養學生樹立為人民衛生事業貢獻畢生的信念,教師們把遼西廣大農村常見疾病及傳染病作為教學重點,把提高工農群眾健康水平、培養為生產建設和鞏固國防服務的人才作為重要任務。老專家王惠孚等攻克了稻田皮炎的發病機理,被全國科學大會授予重大貢獻獎﹔李彥教授和許廣濤教授等在“地甲病”研究上取得突破性進展,獲得衛生部乙級科技成果。

學校抓緊改革開放機遇,深入推進各項工作改革。1993年確立了“以器官系統為中心”的醫學教改模式,兩次榮獲教育部優秀教學成果二等獎。孫耀教授研究的《磁性樹脂牙根管充填材料及技術》獲國家發明三等獎。學校承擔“農村訂單定向醫學生”培養任務,積極開展“三下鄉”實踐活動,一批批踏實肯干的優秀畢業生從學校出發,投身到遼寧的衛生事業發展中。

學校始終堅持教書與育人相結合。1996年,學校創立了“一幫一育人工程”,作為落實高校思想政治工作、實踐“三全育人”理念的有效載體,堅持推行二十余年,培養了一批品德高尚、勇於奉獻的學生。2007年,我校2005級學生張昊、張雪峰、林博勇救落水兒童,張昊、張雪峰犧牲,兒童獲救。國家教育部追授張昊、張雪峰同學,授予林博同學“全國優秀大學生”榮譽稱號。學生中還涌現出 “抗擊非典優秀護士”“中國大學生自強之星”“遼寧向上向善好青年”等諸多獲得國家和遼寧省榮譽稱號的先進典型。

學校堅持立德樹人根本任務,構建“十大”育人體系,將立德樹人的理念貫穿到教育教學全過程。通過“班導師”制度、新教師脫產到輔導員崗位兼職等措施為“三全育人”開辟新途徑。通過“幸福與感恩”主題教育活動、體育文化節、合唱藝術節等豐富多彩的校園文化,拓寬育人渠道。

2018年7月19日,學校醫療學院2016級護理專業學生丁慧在錦州南站成功搶救81歲的病危老人,被譽為“最美大學生”,獲第七屆全國道德模范提名獎等稱號。一時間,“動車救人團隊”“科普救人團隊”“電梯間救人團隊”不斷涌現,在生死攸關時刻奮不顧身的壯舉,生動詮釋了學校師生不忘初心、忠誠使命的價值追求……

2020年春節前夕,新冠疫情襲擊武漢。錦州醫科大學共派出5批,135名醫護人員馳援抗疫前線。其中124人馳援湖北,111人馳援雷神山醫院,整建制接管了雷神山兩個病區。在雷神山醫院,錦州醫科大學醫療隊收治患者數、重症患者數和收治批次均居遼寧支援雷神山醫療隊首位。此后,學校又先后派出醫療隊奔赴北京、大連等地支援抗疫一線。劉學文、張素文、張鳳香、李飛、王政華等多名醫護人員獲得國家、省級表彰。他們白衣執甲、為愛逆行,完美踐行了錦州醫科大學“厚德修身 精術濟世”的校訓和“克難攻堅”的錦州醫大精神。

75年來,“紅醫精神”已深深植入錦州醫科大學每位師生的生命裡,代代相傳。