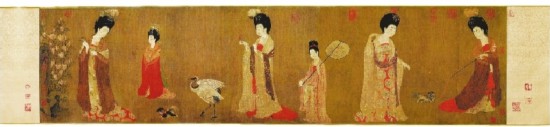

遼寧省博物館的《簪花仕女圖》

沈陽故宮博物館的“清金漆九龍‘紫氣東來’匾”

沈陽“九·一八”歷史博物館的“永不褪色的記憶‘真相’”三件藏品

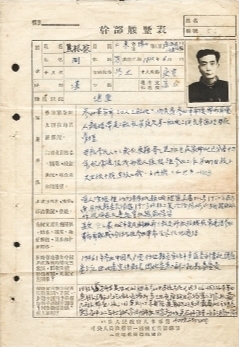

大連博物館的“焦裕祿干部履歷表”

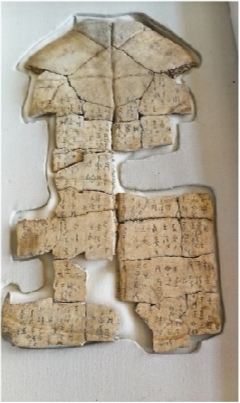

旅順博物館的“帝辛巡卜甲”

核心提示

如何讓文物“活”起來,成為文博界乃至社會的熱點話題。如果博物館會說話,將為人們講述怎樣的中國故事?最近,《博物館說》網絡短視頻推廣活動正式上線引起關注。143期短視頻,可謂是全國130家國家一級博物館、13家國家重點美術館館藏重要資源的首次集體亮相。各館精心選擇1件(組)館藏經典文物,講述文物蘊含的歷史內涵、文化精神、當代價值。我省有4件文物入選《博物館說》短視頻,5件文物入選同名圖書。其中遼寧省博物館的《簪花仕女圖》、沈陽“九·一八”歷史博物館的“永不褪色的記憶‘真相’”、大連博物館的“焦裕祿干部履歷表”、沈陽故宮博物館的“清金漆九龍‘紫氣東來’匾”入選短視頻,旅順博物館的“帝辛巡卜甲”和以上4家博物館的4件文物全部入選同名圖書。此次遼寧入選《博物館說》的文物,從古代文化、抗戰文化到工業文化,充分展示出遼寧有國寶、遼寧有歷史、遼寧有文化。

匯集130家國家一級博物館和13家國家重點美術館館藏珍品,以短視頻形式立體化傳播中華文化,推動文物“活起來”

《博物館說》網絡短視頻推廣活動重磅上線,無疑讓國家一級博物館、全國重點美術館和重要文物走到大眾面前,為“文博熱”又添一把火。

與其他文博類節目相比,《博物館說》陣容強大,規格高、層次高。《博物館說》網絡短視頻推廣活動由中宣部文藝局、文化和旅游部藝術司、國家文物局博物館與社會文物司主辦,“學習強國”學習平台、中央廣播電視總台社教節目中心、人民出版社承辦。匯集前三批全部130家國家一級博物館和13家國家重點美術館館藏珍品,以館長或專家為講解人,以短視頻形式,從推動中華文化的創造性轉化和創新性發展的角度,提煉文物蘊含的智慧、氣度和神韻,展現文物的歷史內涵、文化含量、當代價值和世界意義,推動文物“活起來”。

為讓更多人聽見博物館的聲音,此次活動還通過多個渠道、多種形式展開立體化傳播。觀眾可通過學習強國、人民網、光明網、央視網及愛奇藝、快手、芒果TV等觀看,《博物館說》一書,將於3月末由人民出版社出版。

《博物館說》與不同年齡、文化背景的觀眾在“雲”端邂逅,進一步融入當代生活,傳承文化血脈,堅定文化自信。

此次《博物館說》中的博物館所選文物絕大多數為一級文物,具有較高歷史、藝術和科學價值,獨一無二,各具特色。

遼寧省博物館的《簪花仕女圖》是國家一級甲等文物。傳為唐代著名人物畫家周昉所作,是目前世界范圍內唯一認定的唐代仕女畫傳世孤本,也是典型的唐代仕女畫標本型作品和最能代表唐代現實主義風格繪畫的杰出之作。《簪花仕女圖》被收進了教科書,印成了郵票,被張藝謀請進了舉世矚目的2008年北京奧運會的開幕式表演﹔它以絹制成,卻歷經1200余年,躲過了無數次的浩劫,保存至今﹔更以無與倫比的重要價值成為中國古代繪畫藝術作品中的一顆不可替代的璀璨明珠。

沈陽故宮博物館為明清歷史與藝術品收藏性質的博物館,是國內除北京故宮外的一座大型古代皇家宮殿建筑群遺址類型的博物館。其別具特色的皇家建筑與宮殿上懸挂的各式匾額,已成為沈陽故宮的重要文化標志。“清金漆九龍‘紫氣東來’匾”就是最有代表性的匾額。它由清宮內務府制造,匾為木雕髹漆、鑲銅字制成,匾外框浮雕雲龍圖案,九龍之首採用圓雕工藝,生動靈活﹔匾面刷洋藍,其上鑲銅板制成的大字“紫氣東來”,文字中央上部鑲朱文篆書“乾隆御筆之寶”印璽。乾隆二十二年由京師送至盛京,一直懸挂於鳳凰樓下,成為沈陽故宮著名的歷史文化景觀。也是全人類、全世界珍貴的文化遺產。

入選《博物館說》一書的旅順博物館的“帝辛巡卜甲”,是一片龜甲,它來自3000多年前的商朝。長20.45厘米、寬10.65厘米,刻有258個文字。這片龜甲是3000多年前商紂王佔卜所用。3000多年來,“帝辛巡卜甲”深藏地下,百年前首次露面便震驚世界。2012年7月,旅順博物館的專家修復了這片龜甲。這些刻在獸骨龜甲上的文字,便是甲骨文,是我國已知的最古老的成熟文字。這些入選《博物館說》的文物充分體現了遼寧有國寶、遼寧有歷史、遼寧有文化。

一個個短視頻,展示了具有代表性的館藏精品,講述了文物的故事、歷史,呈現這些文物的文化價值

遼寧省博物館副館長劉寧說,《博物館說》中,遼寧入選的文物,時間跨度大,如“帝辛巡卜甲”是3000多年前商朝的,《簪花仕女圖》是唐朝的,“清金漆九龍‘紫氣東來’匾”是清朝的,“永不褪色的記憶‘真相’”是抗日戰爭時期的,“焦裕祿干部履歷表”是上世紀50年代的,這說明遼寧的館藏文物資源豐富且各有特點。

《博物館說》中,既有中國國家博物館、南京博物院、遼寧省博物館等綜合類、歷史類博物館,也有沈陽“九·一八”歷史博物館等抗戰文化博物館。《博物館說》遴選的眾多鎮館之寶中,有很多是戰爭類歷史文物。

遼寧抗戰史在中國抗戰史及世界反法西斯戰爭史上都佔據重要地位,全媒體多方面解讀遼寧抗戰史對當代有著重要的現實意義。沈陽“九·一八”歷史博物館的“永不褪色的記憶‘真相’”,選取了日本侵華罪証材料合輯《TRUTH(真相)》這一組館藏精品,講述一段鞏天民、邵信普,劉仲明、畢天民、張查理、李寶實、於光元,劉仲宜,張韻泠沈陽九君子冒死向國際聯盟遞交日軍罪証的傳奇。沈陽“九·一八”歷史博物館館長范麗紅說,這些文物凝聚了沈陽九君子的大義擔當。《TRUTH(真相)》孤本至今仍保存在聯合國日內瓦圖書館,作為揭露“九一八”事變及偽滿洲國的鐵証文件,它的史料價值永不過時。更重要的是,它承載了國難降臨之際中國知識分子的救國擔當,沈陽九君子展現了愛國知識分子的風骨。

遼寧擁有豐厚的工業文化資源。中國工業博物館、鞍鋼集團博物館、大連博物館等都為遼寧的工業文化保存了獨特的歷史記憶。

此次在《博物館說》中,大連博物館的“焦裕祿干部履歷表”講述的是焦裕祿的故事。焦裕祿1955年8月10日在大連起重機器廠工作期間親筆填寫了干部履歷表,這份履歷表共有4頁,清楚記錄著焦裕祿到大連之前的工作經歷。焦裕祿在大連起重機器廠曾工作了630天,比在蘭考工作的時間還長。從檔案上看,焦裕祿到大連實習工作的時間是1955年,當時,遼寧省工業發展建設如火如荼,很多工業項目領跑全國,這也是焦裕祿選擇來遼寧大連學習和工作的主要原因。“焦裕祿干部履歷表”是焦裕祿在大連工作實習的重要物証,是焦裕祿親筆寫就的歷史記錄,是研究焦裕祿的重要史料,是探究焦裕祿精神發展歷程的重要依據,不但填補了黨史研究上的空白,而且為大連增添了一筆寶貴的精神財富。

短視頻作為信息傳播的重要方式之一,進一步拓寬了博物館的公共文化服務渠道。不少博物館、美術館都通過短視頻用生動活潑的方式講述歷史故事,吸引年輕人的目光。

在《博物館說》中,博物館、美術館與專業視頻制作團隊合作,或聚焦文物本身,或關注情景設置,以多元手段增強文物的表現力、傳播力和感染力。如遼寧省博物館與遼寧衛視合作的《簪花仕女圖》短視頻,創新講述方式,巧妙開篇。遼寧衛視制作團隊總導演關昕介紹:“我們通過后期制作,讓5位唐代女子在開篇時有聲有色地‘走’入畫卷,配以聲音、背景等,這樣,人物的氣韻風度便扑面而來,二維靜態畫卷更富吸引力。”

《博物館說》陣容強大,規格高、層次高,我省選送5件文物,有4件入選短視頻、5件全部入選同名圖書

在《博物館說》中,觀眾不僅可以了解珍貴文物,更可以由此見中華文明、見中國精神。

劉寧說,近些年,讓文物“活”起來,成為文博界乃至社會的熱點話題,以文物為主角的線上線下活動層出不窮。線上線下活動以各具特色的內容和形式,引來網友點贊,讓弘揚中華優秀傳統文化蔚然成風。

劉寧說,我省在加強文物保護的同時,不斷通過各種展覽和活動來彰顯遼寧地域文化的深厚底蘊。比如遼寧省博物館兩年來辦了4個現象級的大展, “又見大唐”書畫文物展、“又見紅山”精品文物展、“玉出紅山——紅山文化考古成就展”和“山高水長——唐宋八大家主題文物展”,讓觀眾進一步了解遼寧歷史文化。

當下,文博事業呈現蓬勃發展態勢。記者從國家文物局官網發布的2019年全國博物館名錄中看到,遼寧共有112家博物館,其中文物類博物館63家、行業博物館18家、非國有博物館31家。遼寧省博物館以館藏豐富、特色鮮明而享譽海內外。現有館藏文物12萬余件,其中珍貴文物數萬件, 以遼寧地區考古出土文物和傳世的歷史藝術類文物為主體,藏品分為考古、書畫、雕刻、古籍等18類文物,形成了規模宏大的收藏體系。其中尤以晉唐宋元書畫精品、宋元明清緙絲刺繡、紅山文化玉器、商周時期窖藏青銅器等最具特色和影響力。而《簪花仕女圖》是其中的一件。

讓文物說話、讓歷史說話、讓文化說話,喚起人們對深厚而燦爛的中華文化的認同與驕傲。也是此次拍攝《博物館說》的意義所在。

這些年我省各家博物館一直在做這樣的工作。比如沈陽故宮博物館去年共舉辦各類展覽17項,“沈陽故宮清代后宮珍寶展”以巡展的形式,先后在武漢博物館、長沙博物館展出,所到之處受到了當地市民的喜愛,讓更多人了解遼寧文化資源,掀起清代宮廷文化的熱潮。大連博物館近年來舉辦多個展覽,如“白色金子·東西瓷都——從景德鎮到梅森瓷器展”“人民呼喚焦裕祿專題展覽”“西柏坡——新中國從這裡走來展”等,讓更多文物走進市民心中。

“博物館+互聯網”,讓傳統文化更具魅力。比如“山高水長——唐宋八大家主題文物展”展覽期間首開夜場,並進行線上直播。開展一個月就接待觀眾6.9萬人次,開展社教和演出活動近37場。此次展覽還創新採用數字化技術,打造“雲展覽”“雲直播”“雲課堂”等線上觀展方式,提升博物館的觀展體驗,推動博物館文化服務方式創新。2020年沈陽“九·一八”歷史博物館共計引進和推出10個臨時展覽,完成義務送展近百場,組織開展各類主題教育活動30余項,受眾近百萬人次,微博、抖音、微信平台、手機APP瀏覽量近450萬人次。在與珍貴文物的一次次親近中,感悟傳統,觸摸文脈,堅定文化自信。

在中國工業博物館、鞍鋼集團博物館中所展示的豐厚工業遺產,是幾代中國工人的情感記憶和精神家園,是遼寧工業文脈傳承的重要組成部分。而遼寧的抗戰文化與工業文化一樣,令世人矚目。2020年5月18日,“沈陽抗戰聯線”在沈陽“九·一八”歷史博物館舉行啟動儀式。“沈陽抗戰聯線”由沈陽“九·一八”歷史博物館、張氏帥府博物館等12家抗戰主題博物館組成。

文物承載歷史,文物延續文脈,其所蘊含的文化精神對今天、對未來仍有更大的意義。

此次《博物館說》陣容強大,規格高、層次高,我省選送5件文物,有4件入選短視頻、5件全部入選同名圖書,實屬不易。劉寧認為,《博物館說》短視頻的推廣形式,拓展了博物館宣傳的方式,以多元的視角看待和講述文物,讓我們重新認識、研究、探討文物背后的故事,有助於擴大傳播力、影響力。(姜 普 記者 楊 競)