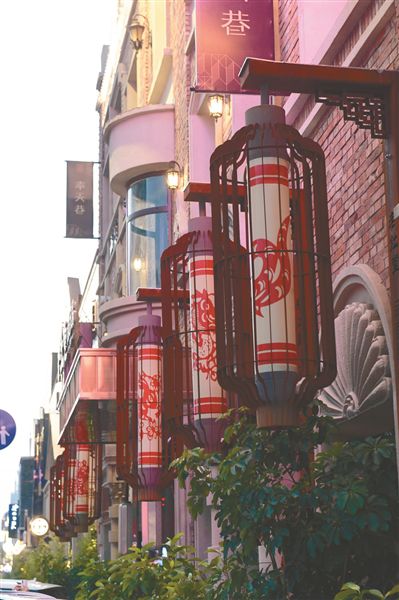

奉天巷外景。

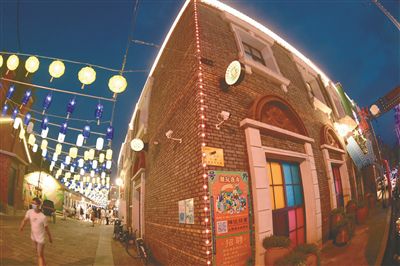

奉天巷一隅。

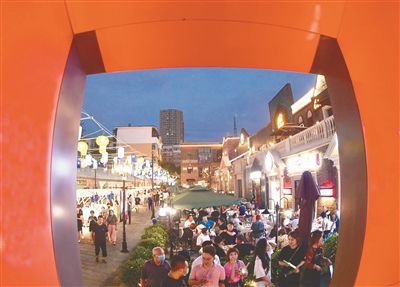

夜市人流如織。

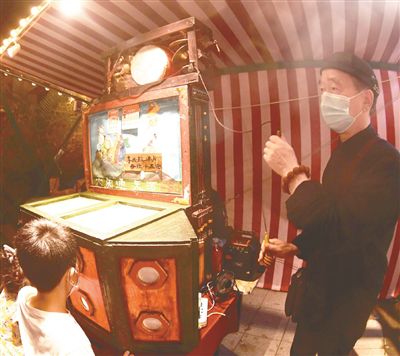

表演中的賈運喜。

自彈自唱的李依愛。

這是一段背著南八馬路,被海口街和三亞街隔成三段的小巷,叫奉天巷。

巷子中間一段隻有百十米長,每晚,民間藝人賈運喜和年輕歌手李依愛都會來到這裡,分別站上自己的小舞台。唱腔抑揚頓挫、粗獷自然的大叔,與嗓音干淨磁性、撩人心弦的美麗小姐姐嵌在奉天巷同一片夜色中,毫無違和感。空氣中,東北大鼓和吉他演繹出的不同旋律肆意流淌,偶爾碰撞到一起,又調皮地閃了開。

巷,是夢回百年、流光溢彩的巷。

夜,是守藝與逐夢、包容有溫度的夜。

“守”藝人

賈運喜58歲了,是目前沈陽地區唯一一位堅持表演的“拉洋片”民間藝人。

記者在奉天巷看過他三次,三次的打扮相同:戴一頂民國時期的瓜皮帽、黑色短褂配老北京布鞋。表演的內容都是《大鬧通天河》。他說,自己就是喜歡,怎麼也演不夠。

紅漆大木箱,一邊拉著畫片,一邊說唱著畫中的故事,每唱完一段更換畫片時,鑼鼓點兒同步響起。多少金戈鐵馬、古今傳奇,都在賈運喜的抑揚頓挫、舉手投足間。

“‘拉洋片’興盛於民國時期,就是最古老的電影……”每當有人想要觀看“拉洋片”,坐到紅色長條凳上時,賈運喜總要先介紹一下“拉洋片”的由來。他說,現在很少有人知道這門民間藝術了。

賈運喜的外公是一名“拉洋片”老藝人,受家族熏陶,他自小多才多藝,上班后成為單位的文藝骨干。2014年,賈運喜設計並制作了“拉洋片”的木箱,自己畫了多幅畫片,根據兒時記憶中北京等地“拉洋片”唱法,並結合東北大鼓唱腔設計出自己的獨特唱腔,幾乎絕跡的“拉洋片”當年在沈陽老北市廟會重現。

他的表演一亮相就深受觀眾的喜愛,尤其是一些上了年紀的人,賈運喜總是拉著他們過來坐一坐、看一看,一起回憶回憶以前的事兒。

奉天巷的建筑特色和風格來自民國時期,而那時正是“拉洋片”的興盛時期,所以即便晚上9點收攤之后要40分鐘才能到家,賈運喜也還是喜歡到這裡來表演。

最近,賈運喜正在制作新的畫片《三打白骨精》,畫完的部分他用手機拍了下來,畫面色彩鮮艷、人物躍然紙上。“想學習這門藝術需要有一定的戲曲表演功底,還要具備一定的繪畫、制作能力,真心希望這門民間藝術能后繼有人。” 而他現在能做的,就是在人來人往的夜市,盡力讓更多人了解和喜愛上它。

演唱者

“烏雲烏雲快走開,你可知道我不常帶把傘,帶把傘啊……”從“拉洋片”的位置向西走出二三十米,一陣輕快的吟唱,和著吉他聲,傳進耳朵。在一座民國特色建筑的二樓平台上,李依愛正唱著這首特別適合當天天氣的歌曲。

慕著歌聲來到二樓的人很多,即便是有烏雲的夜,讓人感覺潮濕憋悶。

李依愛的故事很簡單:今年25歲,三年前大學畢業。因為愛唱歌,不喜歡所學的編導專業,於是和朋友圈組了樂隊,她是吉他手兼主唱。

李依愛特別把晚上6點到9點的時間空出來,在夜市中對著熙熙攘攘的人群,抱著吉他邊彈邊唱,“你知道時空凝固的那種感覺嗎?唱起歌來,我感覺周圍都是靜止的。”之所以特別鐘愛奉天巷,她覺得可能是這裡的夜特別有文化氣質、有溫度。

《旅行的意義》《忽然之間》,又接連兩首唱下來,她說,自己喜歡這種經得起時間沉澱的老歌,“你不覺得它們和這條仿佛穿越百年時光的巷子特別搭麼?”

李依愛的夢想也很簡單:她從小學的是古典吉他,怕記者不懂,她解釋說,“古典吉他和小提琴、鋼琴一樣,都是演奏交響樂的”。她想繼續搞音樂,深造學編曲,將來開個人演唱會。不過由於沒有學習過樂理,李依愛現在一邊唱歌,一邊在准備考研。

喝上口水、歇一會兒,李依愛喜歡站在平台上看著老街、花燈,樓下酒館服務員古裝打扮送“孟婆湯”的小場景、街上賣力吆喝的酸梅湯小哥。“在這裡,每個人都在自己的角色中認真地生活,看起來既讓人感到放鬆,又覺得很堅定。”

夜越來越黑,燈越來越亮,快到晚上9點了,李依愛唱的最后一首歌是《fly me to the moon》,這是一首爵士名曲,歌詞中有一句唱到:“讓我的心靈充滿歌聲,並讓我永遠歌唱。”