新春走基層 | 沈飛車間裡未曾熄滅的那盞燈

大年初三,在中航工業沈飛的生產車間裡,王剛皺起了眉頭。

這是一項緊急任務,精度高、難度大、結構還復雜。王剛的徒弟蘭天反復檢查測試也沒發現問題所在,壓力倍增,遂把師父請來。

眼前這位東北漢子,頭發已經花白,眼角布滿皺紋,若不是王剛自己介紹是1979年出生,很難想象他才40多歲。

王剛是航空工業首席技能專家,沈飛成立的第一個以員工名字命名的班組“王剛班”在他的帶領下,短短幾年時間就涌現出一大批勞模先進和優秀技能人才,班組成員連續10余次奪得全國、省市技能大賽冠軍。

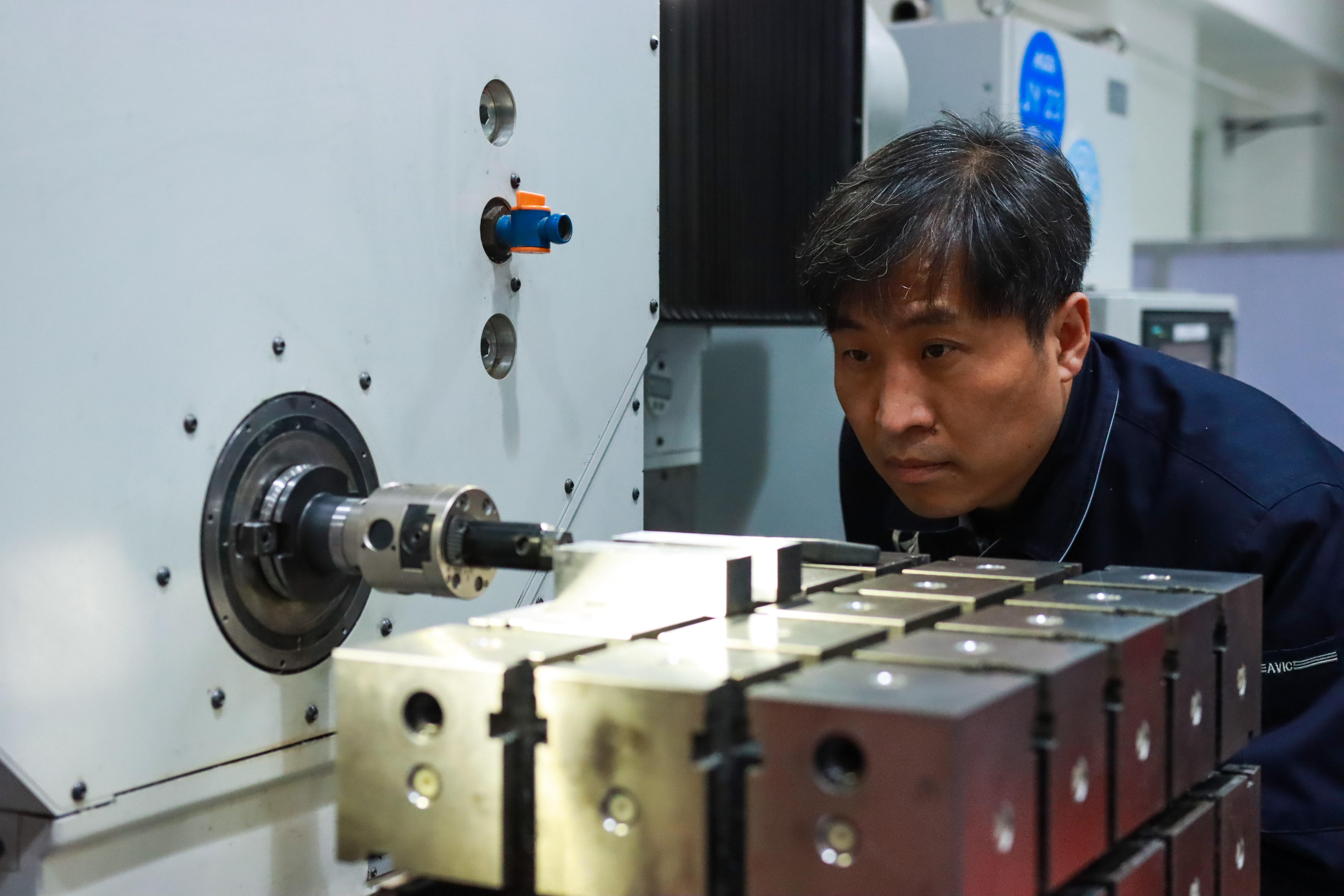

王剛在工作中。人民網記者 邱宇哲攝

但是面對現在這個問題,王剛也沒了主意,“先回家休息吧,明天一起研究一下。”王剛拍了拍蘭天的肩膀,示意下班。

天色很快就暗下來,但車間內的燈還剩一盞。王剛的手掌撐在機床上,仔細觀察著眼前的零件。

在沈飛廠區,還有許多盞燈照亮著技術攻關一線的航空人。

今年的春節,方文墨依然選擇堅守崗位。

一批緊急的零件需要趕制,方文墨需要幫手。“家在本地的來。”節日期間,他定了這樣一條規則。

方文墨是沈飛14廠鉗工,中航工業首席技能專家。10年前,“文墨班”成立,他帶領團隊攻關課題150余項,解決了一批困擾航空生產的手工高精度加工難題。

方文墨在工作中。人民網記者 邱宇哲攝

“這個班組裡,我是最年輕的,我應該來。” 楊國心作為班組裡最年輕的,選擇了留下。

室外,房頂的雪花被風吹下來,沿著路燈的光線飄落,室內,汗水從腦門和鼻頭溢出,掉在工作台上銼刀旁。

王剛經過一夜的探索,大致將問題鎖定在裝夾部位和主軸部位。

初四一早,蘭天來到車間,對師父王剛指出的問題做進一步精准測量分析,准確找到了“病根”。

“誰都能放假,生產不放假。”方文墨班組經過一個夜晚的鏖戰也順利完成任務。

“2月1日,正月初四,9時35分,完成零件趕制任務。”方文墨在生產日志上做了一筆記錄。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量