沈陽230名“技術大拿”獲得職稱

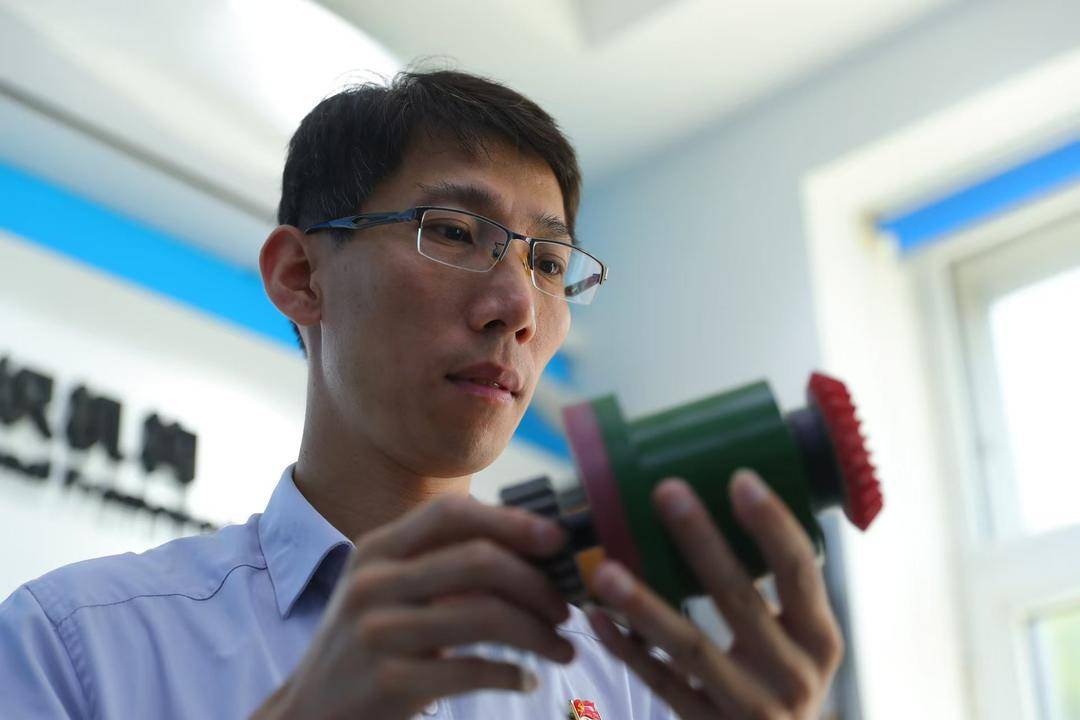

近日,在沈陽市技能人才專業技術職稱評審會現場,來自沈陽造幣有限公司的鉗工張文良眼角微紅,話語哽咽。作為“90后”,張文良的身上有著很多標簽:“振興杯”最年輕的冠軍、中國印鈔造幣最年輕的高級技師......而在前不久,他又經沈陽市人社局推薦參評並通過了機械專業正高級工程師職稱評審,成為了全省千萬技能工人中最年輕的“教授級高工”。“真沒想到我以高技能人才破格身份評上了‘正高級’。”張文良一直重復著“沒想到”這三個字。

沈陽造幣有限公司鉗工 正高級工程師 張文良

據了解,這已經是沈陽市第四個年度組織技能人才專業技術職稱評審。今年,共有104名技術工人從生產線上磨煉成熟報名參評,70名“技術大拿”憑借優異的專業能力和實際業績通過評審。

張文良的“沒想到”正是源自於沈陽市對技能人才職稱評審建立的“綠色通道”,那就是對於長期堅守生產一線且在工程技術崗位從事技術技能工作、具有高超技藝技能和一流業績水平、有較高專業理論水平、為經濟發展和國家重大戰略實施作出突出貢獻的高技能人才,可以直接破格申報。

看貢獻、重一線,並且突破學歷、資歷、獎項、論文限制,沈陽市技能人才專業技術職稱評審因“技”制宜,標准明確。同時,沈陽市在遼寧省創新性提出職稱評審要由“專家”評向“東家”評轉變,請來生產一線的技能專家當評委,用手中的“尺子”量自己需要的人才。

全國五一勞動獎章獲得者張騰蛟特別理解張文良的這份激動。他憑著“干就干好,還求更好”的工作態度,被稱作“焊”衛大國重器的“萬能蛟”。張騰蛟在2023年評下了“高級”2024年進階“正高級”之后,又入選職稱評審專家庫,為同樣來自生產一線的同行打分亮牌。“正高級工程師的頭銜意味著更高的要求和期望。我將以此為新的起點,繼續深耕專業領域,為推動行業的發展貢獻更多的智慧和力量,也為更多的青年人樹立榜樣。”張騰蛟說。

沈鼓集團總裝車間焊工 正高級工程師 張騰蛟

談起如何當好職稱評審的“把關人”這個話題,幾位評委打開了話匣子。全國勞模、“大國工匠”洪家光也是全省技能工人“正高第一人”。他說“每一位技能人才都渴望得到認可和晉升,而評委的每一個決定都可能對他們未來的職業發展產生深遠影響。因此,在評審過程中,我秉持公正、公平、公開的原則,嚴格按照評審標准和程序進行評判,確保每一位技能人才都能得到應有的評價和機會。”

沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司 正高級工程師 洪家光

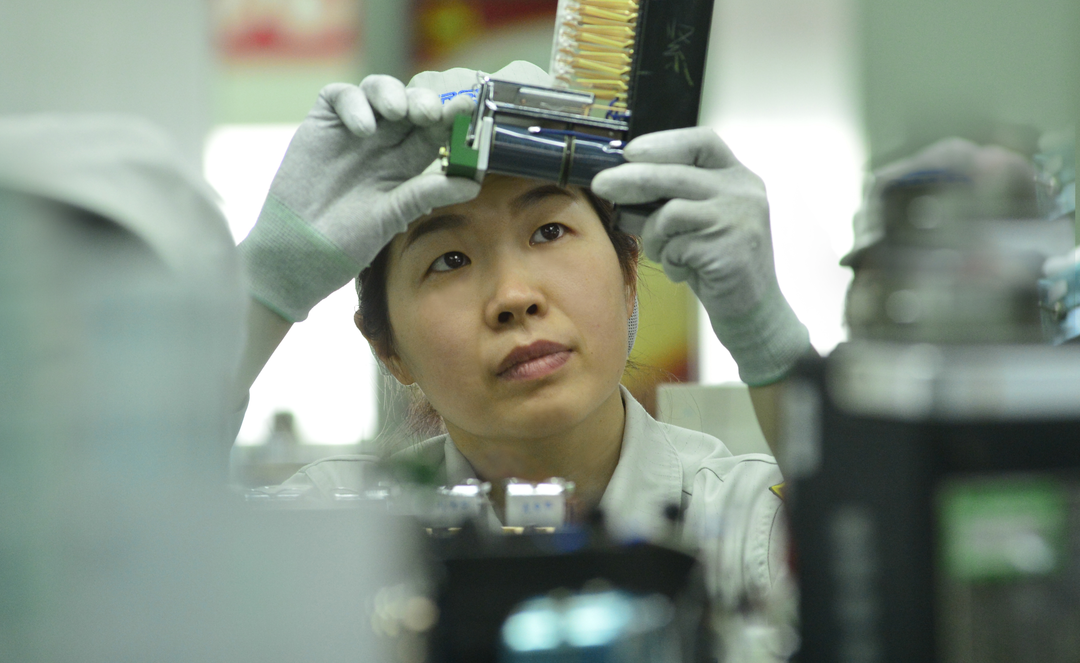

來自中國通號西安工業集團沈陽鐵路信號有限責任公司的高級工程師、首席技師柯曉賓說:“評審過程中,我更加注重候選人的創新思維和解決問題的能力,這些是技術發展的驅動力,也是城市發展、企業進步、個人成長的重要支撐力。”

中國通號西安工業集團沈陽鐵路信號有限責任公司 高級工程師 柯曉賓

截至目前,沈陽市已有230名技能人才獲得機械、焊接、電氣等專業職稱。其中,“大國工匠”“全國勞動模范”洪家光、“全國技術能手”王剛、方文墨、孫飛、張騰蛟、張文良等6人取得正高級職稱,“中華技能大獎”獲得者徐強,全國技術能手、全國三八紅旗手柯曉賓等67人取得高級職稱。沈陽搭建起了技能人才成長的“立交橋”,幫助他們實現了從技術工人到“工人教授”的跨越。

如今,沈幣公司成立了“張文良勞模創新工作室”,吸納了大量公司技術骨干。“如果之前別人會說,‘張文良你技術真行’。那麼從今往后,我希望更多的年輕人會說‘我們都行’。這是今后要努力的方向。”看向同場評比的工友們,張文良滿懷感慨。

記者手記:讓有“技”者事竟成

長期以來,技術工人即使能力水平再高,也隻能獲評高級技師。因此,絕大部分人被固定在某個工種上,沿著技師等級“單通道”一條道跑到黑,無法像技術人員一樣搞研發、做管理,形成了“職業天花板”現象。

實現遼寧全面振興新突破,離不開技能人才、能工巧匠、大國工匠。沈陽作為高新技術產業和先進制造業的集聚地,尤其需要更多技能人才成為創新驅動發展的骨干力量。

技能人才的呼聲與高質量發展的節奏雙向奔赴。在沈陽,打通職業技能與專業技術職稱評審界限的實踐日漸深入。政府架梯子、搭台子、鋪路子,將技術專業職稱評審辦得接地氣、有生氣﹔技能人才踴躍參評,有干頭、有勁頭、有奔頭,看到了職業發展的多重可能與廣闊空間。

技能人才專業技術職稱評審打破了職業發展的“天花板”,為產業群體搭建起成長“立交橋”,也樹立了“風向標”。不拘一格降人才,是對有絕招、有絕技、有絕活的技能人才的肯定,必將激發其積極性、主動性和創造性,也必將有利於大批高素質技能人才源源不斷涌現。(圖片由受訪單位提供)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量