學雷鋒 建新功

百“練”成“鋼”——遼寧省崗位學雷鋒標兵王剛

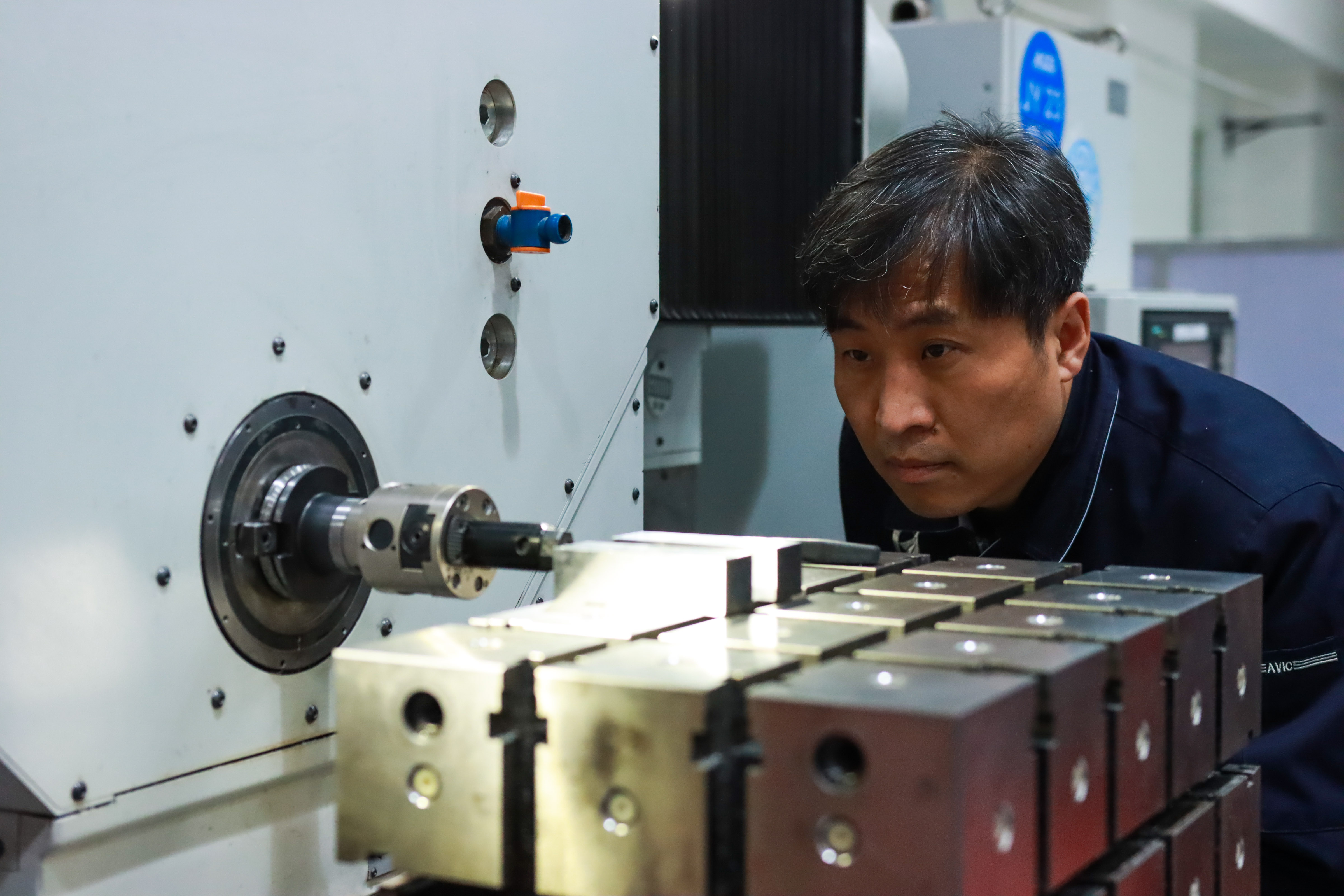

走進航空工業沈飛王剛勞模創新工作室,銑削零件整齊地擺在工作台上,工作台亮著一盞台燈,光打在零件上映著光亮。

王剛指著這些零件說:“就這幾個小零件,好懸沒削出來。”原來,在某項目研制關鍵階段,由於多項關鍵零件在生產過程中受阻,生產被迫停滯。

“主要原因是鎖定鉸孔無法達到精度要求,採取鏜削加工又面臨刀具不匹配,零件外形不規則很難裝夾定位。”王剛說。

究竟有多難竟然會讓全國勞動模范王剛犯愁呢?要知道,王剛獨創的0.005毫米以上的銑削加工精度和0.002毫米的鉸削、鏜削加工精度,至今仍為全國機械加工行業技術標杆。

膽大心細,王剛熱血削鋼

王剛小時候就住在沈飛旁邊,總能看見飛機起降,每一次眼神與飛機接觸,都將王剛與沈飛之間的紐帶系得更緊。

王剛以第一名的成績考入沈飛技校,又以技校第一名的成績入職沈飛,入職僅一周,王剛憑借扎實的功底和細致的工作就被轉為正式職工。此時和他同樣入職的同事,還在師傅的指導下鍛煉一年才能結束試用期進行獨立操作。

面對車間內空出的一台銑床,師傅張顯育十分信任他,可還是有些不放心這個新入職的小伙子:“能行嗎?”王剛腼腆地回答:“行。”於是他頂了上去。他毫不退縮地應對生產制造過程中出現的所有問題,暗暗和師傅較勁比誰更早到崗工作,后來干脆把車間當家,以銑床為伴,在工廠扎根。

膽子大心又細,既熱血又踏實,王剛以這樣的工作態度,支撐著每一句“我行”承諾的兌現。

當王剛得知某外國公司的銑床銑削加工精度能達到0.25毫米,而當時行業內通行的加工精度為0.3毫米時,他又開始在心裡較起勁:“別人能做到的,我們也能做到,而且一定要超過他們。”

目標就在那裡,過程的艱難隻有王剛自己知道。近百次的裝夾試削,持續探索突破精度極限,王剛終於成功地解決了在銑削加工中零件剛性差、變形量大、加工尺寸精度和質量難以保証的技術難題,將手工銑削、鉸削、鏜削加工精度均提高到行業領先水平。

“作為青年人才就一定要在航空事業發展中展現擔當作為,面對航空武器裝備現代化建設的迫切需求,我們唯有推動科技自主創新,掌握關鍵核心技術,強化人才隊伍建設,實現企業高質量發展,才能打造出性能優良的大國重器。”王剛說。

薪火相傳,“王剛班”組隊解難題

2010年9月,航空工業沈飛成立了第一個以員工名字命名的班組——“王剛班”。

“王剛班”剛成立,36名班組人員構成復雜,包含中級工和初級工兩個工段、剛入職的年輕職工到快要退休的老銑工多個年齡層次。王剛迅速制定班規制度,自費購買相關書籍,利用每天的班會時間對班組成員開展從技能到紀律的全方位培訓,並堅持理論與實踐一體推進,組織分析日常生產工作中遇到的大大小小的難題。

在王剛言傳身教下,徒弟們將學到的看家本領轉化為獨具特色的加工絕技,在“高精度孔系鏜削精准加工”“坐標法加工圓弧技術”“多向進給加工型面方法”“銑床鉸孔孔徑控制技術”加工領域一次又一次破題報捷。

班組涌現出了多位勞動模范和先進人物,擁有兩個崗位技能的員工達到100%,王剛班成為了生產攻堅戰場上的一支“鐵軍”。作為技能賽場上的常勝軍,班組成員累計12次奪得國家、省、市級技能大賽冠軍,他的幾個徒弟相繼獲得了全國技術能手、沈陽市勞動模范等各項稱號100余項,在2023年第十七屆“振興杯”全國青年職業技能大賽銑工賽項中,取得了兩金一銀的佳績。

在各項大賽上取得成績的同時,也為沈飛其他項目組解決急難險重的問題。為了工作台上的幾個銑削零件,王剛和徒弟蘭天一夜沒合眼。“距離交付隻剩10個小時了,我們班組趕緊過來支援了。”王剛說。

經過近3個小時現場勘驗分析,王剛師徒五人最終決定從改進零件裝夾定位方式作為突破口,採取V型鐵輔助定位軸線和圓棒輔助夾緊的裝夾方式,緊固后進行檢測,完全符合加工要求,裝夾定位難題被完美解決,在場的人們稍稍鬆了口氣。次日凌晨,最后一批次零件順利加工完成。

榜樣的力量是無窮的。在王剛榜樣示范作用引領下,工友們一項項優化改進方案得到應用推廣,僅2023年就實現了以“航空薄壁零件銑削”為代表的技術革新、工藝改進100余項,累計縮短產品加工時間超過3000小時,減少產品報廢、節約材料成本產生經濟效益高達近500萬元,工作室成員完成了6項專利授權,填補航空工業沈飛多項生產技術空白,直接或間接創造經濟價值逾2500余萬元。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量