學雷鋒 建新功

不向困難低頭的“油井醫生”——遼寧省崗位學雷鋒標兵王斌

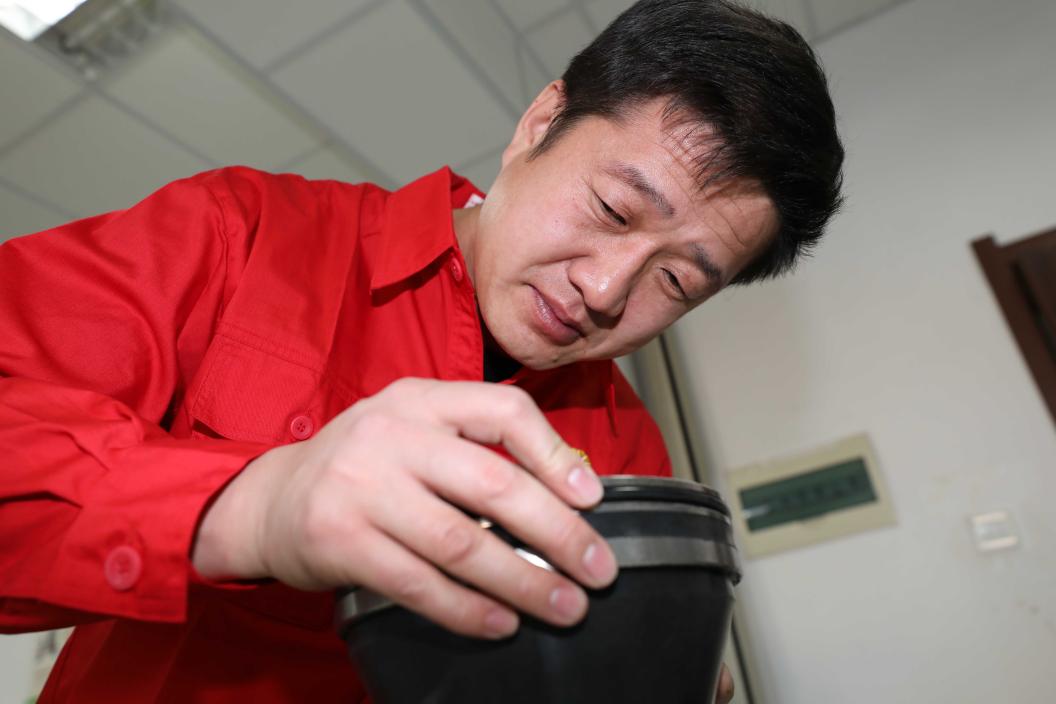

一張修井工具總裝圖千百條線交織,眼睛需要貼近到與屏幕3厘米左右的距離,把17寸液晶屏一分為二,左側三分之二是機械設計界面,0.1度視力設計研發的工作常態。

王斌是中國石油遼河油田採油工藝研究院鑽修技術研究所一名一級工程師。多年來,設計研發了液壓解卡、液壓整形、定點倒扣、電動打鉛印等多項推進修井作業提速提效的關鍵工具。讓人想不到的是,有眼疾的王斌,靠著堅韌不拔的精神,用手“摸”,用耳“聽”,用心“記”,取得了17項國家發明專利,平均提高單井修井時率5天。

肯下苦功夫,沉下心來學技術

“每次,所內召開技術分析會,我都隻能作為‘聽眾’,因為看不清圖紙,跟不上同事們的交流節奏。”王斌回憶起那段日子,經常失眠,感慨自己還這麼年輕,不想靠著大家的同情和照顧混日子。

從那一刻起,王斌決定從最簡單的機械結構開始琢磨,用盡一切可以學習的途徑。用手“盤”每一個零件,用心感受它們的結構,手機裡安裝了聽書軟件,身邊的同事們都成了“解說員”。就這樣,王斌常常是眼睛貼在屏幕前,一坐就是一天,慢慢地,從最初繪制簡單輪廓,到后來能夠熟練地畫出細致結構,設計能力迅速提升。五年的時間,王斌練就出一套“特殊本領”。建立了自己的圖紙庫,需要哪種類型的零件,直接從庫中調取改進,繪圖速度甚至比常人還要快﹔摸出了一雙“巧手”,上手一摸就知道螺距大小、錐度多少﹔訓練了敏銳的聽覺,根據修井機負載聲音大小、管線振動情況就可以分析判斷井下狀況﹔記出了“最強大腦”,凡是他接觸過的工具,個中細節了如指掌,與同事交流技術,也可以“腦補”結構畫面,實現無障礙交流。

2020年8月,他主動請纓挑戰一項棘手的任務——錦612-興H11井篩管整形。這是錦612塊的一口高產水平井,因篩管嚴重變形,造成產量下降,如不及時修復,油井將面臨報廢風險。

在項目研發初期,王斌與錦採有關部門反復交流論証,但始終沒有好的解決辦法。“那段時間,我和同事們在盤錦、大連、錦州之間往返穿梭幾十趟,白天守在廠家加工、組裝、做試驗,晚上回到單位復盤、分析、再完善。”王斌表示,大家吃飯時候想、走路時候想、夜裡睡不著的時候也想,隻要有思路就馬上打開電腦開始設計,在一次次的失敗中,篩管整形技術初具雛形。

一次次的結構優化,一次次的參數調整,液壓整形修復工具在現場試驗大獲成功,既不損傷篩管壁厚,還多一級保護屏障,大幅延長油井生命周期,開創了水平井小修液壓整形先河,為遼河加油增氣打造了又一修井利器。

“為師傅帶路、幫他撥電話甚至盛飯夾菜……我切身感受到師傅的艱難,但他不向困難低頭,樂觀不服輸的精神,讓我欽佩和終身受益。”王斌的徒弟安澤典說。

善啃硬“骨頭” 一心一意搞科研

“我們有太多需要創新研發的修井工具,時間久了學習也有些淺嘗輒止。可王斌不一樣,他會認真思考每一處結構設計的意義,然后舉一反三,鑽研一套工具經常需要三五天甚至更長的時間!”對於王斌的刻苦鑽研的勁頭,鑽修所所長張曉文豎起了大拇指。

2020年3月,在研發小修定點取換套技術過程中,項目組卡在了定點倒扣工具研發這一關鍵環節。性能參數總是難以滿足現場需求,項目研發一度陷入僵局。倒扣器在套管內扭矩太小,這是根本症結之處,要怎樣才能讓它有質的改變呢?王斌打破固有思維,將倒扣器內置轉為外置,這種結構抗扭能力更強、倒扣扭矩更大,成功解決了困擾項目組三年的技術難題!目前,該技術已在油田范圍內應用30井次,實現降本400萬元,讓“生病”的油井重獲新生。

鑽修所經常組織技術“大學習”,拆解討論國內外先進修井工具,在開拓視野的同時制定下一步科研方向。每次學習,王斌都會認真了解工具的原理和結構,甚至還會針對現場不同情況,優化改進工具結構。

從設計工具的“小白”快速成長為修井技術“一哥”,王斌帶領團隊先后研發了液壓解卡、小修取換套等“大修作業小修化”系列技術,平均提高單井工作時率3至5天,累計實施209井次,降本7010萬元。

2018年春節前夕,王斌臨時接到一項緊急任務,到青海油田開展套管液壓整形技術支持。此前,在現場的同事們由於對當地油井情況缺乏足夠認識,導致作業失敗。

對於王斌來說,此行要承受的是高原荒嶺對身體和心理的雙重考驗,要接受的是復雜井況對技術和能力的嚴苛測試。更決定了遼河修井技術能否走出去,如果成功,不僅可以就此撬開青海油田市場,更能打造一張亮眼的“修井名片”。

在茫茫高原上,王斌頂著凜冽寒風指導作業施工,兩千多米的管柱順利下到位后,壓力表指向20兆帕,而管柱卻紋絲不動。一連試了四五次,結果都是一樣。甲方代表不耐煩地說:“這時候管柱應該往下走了,看來你們的技術也要再練練。”然而王斌並沒有慌,“一定要找出問題所在。”十多米的工具取出來后,王斌一寸一寸地摸著,發現布滿深深的劃痕,拆開工具后掏出了一百多斤的砂,他的心裡有了答案。“之前我們就提過,這項技術不能用在出砂井上,你們提供的資料裡,一個‘砂’字都沒有,這不是我們技術問題。”甲方代表暗自佩服,馬上安排另一口井重新施工。經過七天的奮戰,這塊難啃的骨頭終於啃下來了。

如今,王斌正在全力攻關智能電動修井技術,著力解決常規作業存在的低時效、高成本、高風險等難題,推動修井技術奔向2.0時代。面對榮譽,王斌總是說:“我只是一名普通的科研人員,能讓油井‘健健康康’的,我覺得人生有意義、生活有奔頭。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量