百年東大 奮進長歌

靳樹梁:中國鋼鐵冶金的開拓者和奠基者

在我國鋼鐵事業從弱到強的發展過程中,涌現了多位開拓者,他們以可貴的精神和智慧,創造了一個個亮點和輝煌,載入了人民鋼鐵事業的史冊中。東北工學院的首任院長、中國科學院技術科學學部委員、著名煉鐵專家靳樹梁就是其中一位。

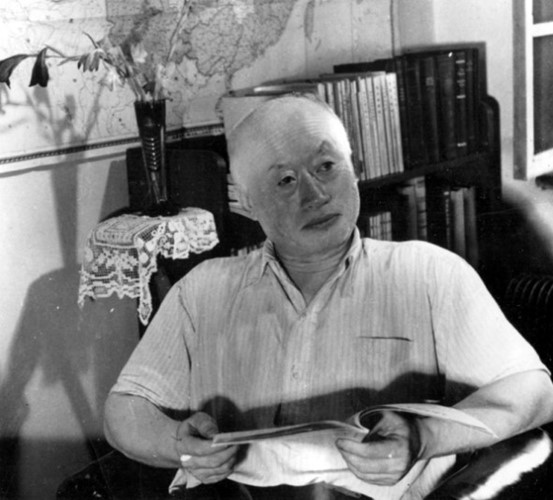

靳樹梁

靳樹梁(1899—1964),冶金學家,河北徐水人,曾任東北工學院院長、教授。1955年,選聘為中國科學院學部委員(院士)。1920年,畢業於北洋大學,參加拆遷漢陽和六河溝鋼鐵廠至大渡口,以及組建威遠鋼鐵廠。1943年,因改進高爐爐頂布料裝置獲中國工程師學會論文獎,並先后獲發明專利。1949年后,在恢復鞍鋼和本鋼生產中,深入實際,卓有成效。在任東北工學院院長期間,經常深入工廠研究,解決生產中的問題。牽頭開展本溪高爐結瘤的研究,領導總結高爐強化經驗,研究高爐降料理論,提出“風口區焦炭運動現律袋式效應”、懸料機理、造渣理論等。牽頭教研室開展攀枝花釩鈦磁鐵礦高爐冶煉的科學研究,取得突破性成就。

新型小高爐第一人

1899年4月,靳樹梁出生於河北省徐水縣。1916年,考入北洋大學採冶科。靳樹梁曾目睹天津城垣被毀,深感擔憂,立志獻身於工業,因此更加努力地學習。在靳樹梁畢業前夕,五四運動爆發,他痛恨帝國主義的欺壓和軍閥政府的賣國求榮,毅然走上街頭參加示威游行。1919年畢業后,靳樹梁任漢口諶家磯揚子機器公司工程師。

1936年2月,作為中央鋼鐵廠籌備委員會成員之一,靳樹梁帶領7名技術人員赴德國實習考察。他率先垂范,勤奮學習,每天除下廠實習9個小時外,業余時間集中鑽研理論,廣讀參考書。靳樹梁雖身在萬裡之遙的異國,而心卻和祖國的命運緊緊聯系著。全面抗戰爆發后,平津、滬寧等地相繼淪陷,祖國大好河山已失半壁。他異常痛心和憂慮,再也按捺不住急切的救國之心。為給抗戰提供鋼鐵,他毅然中斷學業,回到了戰火紛飛的祖國大地。

青年靳樹梁

回國后,靳樹梁被分配到由兵工署、資源委員會聯合成立的鋼鐵廠遷建委員會任工程師。他的任務是和同事一起,將漢陽鐵廠和大冶鐵廠的部分設備拆遷到重慶大渡口重建,以應戰事急需。

大家苦干三月余,終於在日軍逼近武漢時,基本完成預定拆遷任務,趕赴重慶大渡口。但重建100噸大型高爐所需的時間太長,而抗日戰爭急需鋼鐵,所以政府決定先建一座20噸小高爐。但既無前人經驗,又無技術資料借鑒,靳樹梁挺身而出,毅然承擔了重任。他根據四川省當時探知的煤鐵資源質貧、層薄、分散,運輸條件差等情況,充分利用拆遷來的設備和材料,歷盡千辛萬苦,克服重重困難,成功地設計出中國第一座新型20噸小高爐。經過技術人員和工人的艱苦努力,終於在1940年3月2日在大渡口開爐投產。此間,他還為永榮鐵廠設計了一座5噸小高爐,為雲南鋼鐵廠設計了一座50噸高爐,較快地為抗戰提供了生鐵。

靳樹梁的心也像熊熊爐火般的熾熱,聊慰歸國初衷。他后來撰文說:“小型煉鐵爐為近代技術,在交通困難,礦層貧薄情況下,供戰時生鐵急需之時代產物,而東西典籍,查無資料記載,缺乏資料可以引証。創行伊始,眾目睽睽,一國既出,群相效尤,得以救活當時之鐵荒現象,實我國工業上莫大之成就。”靳樹梁也因此被譽為“新型小高爐第一人”。

靳樹梁務實求進,又對當時小高爐普遍存在的焦耗高、產量低問題,進行了深入研究,最后終於設計出“小型煉鐵爐標准爐喉”。1942年12月25日,這一發明在威遠鐵廠小高爐上正式應用。在抗戰期間,威遠鐵廠小型高爐的技術經濟指標,一直雄踞同類型高爐之冠。

東北工學院首任院長

東北全境解放后,為適應新中國建設對人才的大量需求,1949年3月,東北行政委員會決定,以東北大學工學院為基礎建立沈陽工學院。1950年,將沈陽工學院、撫順礦專和鞍山工專三校合組為東北工學院,校址設在長沼湖,也就是現在的沈陽南湖,靳樹梁擔任首任院長。

第二年,東北人民政府批准了東北工學院南湖基建工程開工申請,南湖校區建設在靳樹梁院長的帶領下緊鑼密鼓地展開。靳樹梁曾寫過一首詞描繪南湖舊景:“風自吹襟,人爭掩鼻,汩汩溝流半糞污,湖安在?指幾行衰柳,一片黃蘆。”經過東工人幾百個晝夜的奮戰,師生們肩挑手推,四大學館相繼落成,185萬平方米的荒地、蘆葦蕩變成美麗的校園。靳樹梁院長將四座教學樓定名為建筑學館、冶金學館、採礦學館和機電學館,老東大“自強不息、知行合一”的精神悄然在典雅、凝重的南湖校園中傳承。

東北工學院首任院長靳樹梁

1956年暑期,東北工學院全部遷入南湖校園。當時正是新中國成立初期,神州大地百廢待興,東北工學院及時調整辦學方針,堅持服務國家戰略和區域發展,面向國民經濟主場,主動承載起“科技報國、產業興國”的夢想,探索出一條產學研相結合的特色發展之路。

靳樹梁主張工科院校要實行廠校合作,教學要面向生產,理論要聯系實際,要求廠礦和各系建立密切的合作關系,廠礦工程技術人員到學校做兼職教師、作專題報告,學校教師深入工廠熟悉生產實際、幫助解決技術問題。在他的倡導下,廠校合作迅速開展,到1954年10月,東北工學院就有煉鐵、煉鋼、鋼鐵壓力加工等9個教研室與鞍山鋼鐵公司所屬10個廠礦簽訂了合作合同。

東北大學第一任校長王永江早在建校之初,就主張“知行合一”,注重實踐。來自生產第一線的靳樹梁院長更是對此身體力行,他帶領幾位青年教師為本溪鋼鐵公司成功地解決了高爐結瘤問題﹔在四川威遠鋼鐵廠高爐改造失敗,四處求助專家,甚至在借鑒了其他國家的經驗后,仍無濟於事的情況下,切中要害,提出科學、有效的解決方案,為高爐的正常生產作出了貢獻。

東北工學院首任院長靳樹梁

靳樹梁始終致力於教學改革,強調在學習其他國家先進經驗的同時,要結合實際,並依靠自己的教師創造的中國經驗。他先后四次組織修訂教學計劃,重視教研組的建設,發揮教師的集體力量,強化學生的認識實習、生產實習、課程設計、畢業實習等實踐性教學環節。他還以身作則,深入教學第一線,親自講授煉鐵專業的“高爐操作”。

靳樹梁深知,要搞好教學,必須狠抓教材建設。在他的領導下,東北工學院編寫了中國第一本材料學著作及其他許多教材。他還主持編寫了第一部結合中國實際的煉鐵專業課教材《現代煉鐵學》,《現代煉鐵學》被公認為是一部內容豐富、理論水平高、實踐性強的煉鐵學教科書。

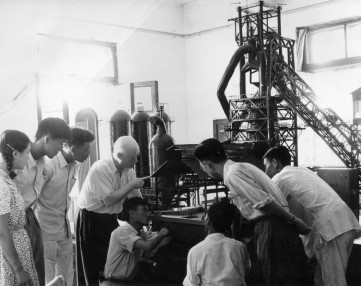

靳樹梁與煉鐵教研室的同事們討論《現代煉鐵學》初稿

在此基礎上,按照培養工程師的目標,東北工學院率先對礦區開採專業五三屆學生展開畢業設計,這是全國工科院校中最早展開畢業設計的專業。教育部肯定了畢業設計的經驗,並向全國高等工科院校進行推廣。面向實踐夯實理論基礎,東工人的求真務實的精神就已經孕育其中。

1955年6月,中國科學院學部委員會成立,靳樹梁教授被選為中國科學院學部委員。

攻克釩鈦磁鐵礦冶煉世界難題

從20世紀50年代初到60年代初,靳樹梁一直從事高爐強化課題的研究。1957年,他精心研究高爐風口區的爐料運動,提出了“高爐風口區爐料運動特征——袋式效應”的新觀點,並寫成論文在1960年中國金屬學會煉鐵年會上發表,受到了與會者的重視。這一觀點給高爐工作者研究爐料運動提供了新的線索,隨之而來一系列新理論,是破舊立新的一個新起點。

新中國剛剛成立,急需建立獨立完整的工業體系,而鋼鐵工業更是重中之重。當時,釩鈦磁鐵礦的研究在瑞典已有100多年的歷史,但隻限於在爐渣中二氧化鈦不超過15%的情況下才能順利煉出合格的生鐵。而我國承德礦渣中的二氧化鈦高達20%-25%,由於高爐冶煉技術實際未能得到解決,一直被業界視為“硬骨頭”“啃不動”,於1961年7月被迫停產。

為響應黨中央提出建設“三線基地”的號召,1962年“多元鐵礦石的冶煉和綜合利用”課題被列入國家科技發展規劃。東北工學院以高度的責任感承擔了這一任務,靳樹梁院長對煉鐵教研室的教師們說:“國家建設的需要,就是我們的研究方向,承德釩鈦磁鐵礦冶煉研究是國家急需,我們煉鐵工作者責無旁貸。”他又深有感觸地說:“我國釩鈦磁鐵礦資源極為豐富,能從事這方面的研究和生產,也是三生有幸。”

靳樹梁分析了攻克難關的可能性,組成了科研組,並派人赴承德鋼鐵公司進行實地考察。他和他的團隊夜以繼日地科研攻堅,利用承德當地的鐵礦模擬攀枝花礦石進行試驗性開採冶煉,開拓了承德鋼鐵廠釩鈦磁鐵礦高爐冶煉新工藝,提出了高爐風口區爐料運動特征——袋式效應新觀點,終於解決了釩鈦磁鐵礦冶煉的科研難題。

考察結束后,在靳樹梁的直接指導下,工作小組迅速制訂出研究計劃,分含鈦爐渣黏度、含鈦爐渣脫硫能力、燒結、爐外脫硫四部分進行。靳樹梁在院務繁忙的情況下,仍舊領導著這一課題的研究,熱心關注課題的進展,盡力給予指導。他親自查閱德文、英文文獻,審定所有研究計劃、方案和圖紙,經常到實驗室了解實驗情況和問題、詳閱數據,和大家一起討論,為攻關出主意、想措施。

1963年3月,科研組開始主攻技術難關——脫硫問題。至1963年國慶節前夕,科研組終於提出了“高鹼度、較高爐溫、燒結礦”冶煉釩鈦鐵磁的新方案,突破了國外百余年來形成的傳統技術方案。11月初,在馬鞍山鋼鐵公司18平方米燒結機和225立方米的高爐上,開始了工業性試驗。新方案深受專家和現場專業人員的好評,技術鑒定的結論為:“試驗獲預期效果,以承德釩鈦磁鐵礦煉出含硫合格的含釩生鐵,為釩鈦磁鐵礦冶煉指出了新的方向,並為將來西昌的礦冶煉試驗打下了基礎。”這一研究成果促使承德鋼鐵公司恢復了生產。

1963年10月,東北工學院參與攀枝花釩鈦磁鐵礦冶煉的實驗研究工作,東北工學院煉鐵、冶金物化、選礦、分析化學、地質等教研室和中心化驗室與攀枝花鋼鐵研究院等五個單位研究的“高鈦型釩鈦磁鐵礦的高爐冶煉新技術”項目,1979年獲國家技術發明一等獎。攀枝花鋼鐵集團因此成為國內知名的鋼鐵企業,攀枝花也從一個小小的村落發展成為西南的名城。

1990年6月,東北工學院撫順校友會塑立了靳樹梁的半身銅像,並安放在圖書館內,讓這位深受東北大學師生愛戴的老師,永遠深情地注視著辛勤向學的東北大學師生。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量