百年東大 奮進長歌

十五載流亡辦學

在東北大學校史館裡,靜靜地陳列著一尊奠基石碑,它的歷史要追溯到1936年8月東北大學西安分校新校舍建成之時。石面黑底白字,鐫刻著張學良老校長的親筆題詞:“沈陽設校,經始維艱﹔自九一八,懆遭摧殘﹔流離燕市,轉徙長安﹔勖爾多士,復我河山!”

東北大學西安分校校舍奠基石(仿制件)

歷史依舊鮮活,一尊石碑猶如一位善於鉤沉的史家,向觀者娓娓述說那段飽含屈辱的曲折過往。

1931年,九一八事變爆發后,東北大學校園慘遭日軍嚴重破壞。美麗幽靜的校園變成了日軍兵營,圖書館周圍變成了馬廄,學校被迫停課。兵鋒威脅之下,東北大學於24日離開沈陽,遷往北平,從此踏上了長達15年的流亡之路。

在既無設備又缺資金、校址又無著落的情況下,東北大學不得不送部分學生到北京大學、清華大學、南開大學等高校借讀。

面對此情此景,張學良校長與北平當局多方協商溝通東北大學復課事宜。同時,堅守到最后一刻方才離開沈陽北陵校舍的寧恩承秘書長也輾轉來到北平,主持復校事宜,東北大學終於得以在北平復課。

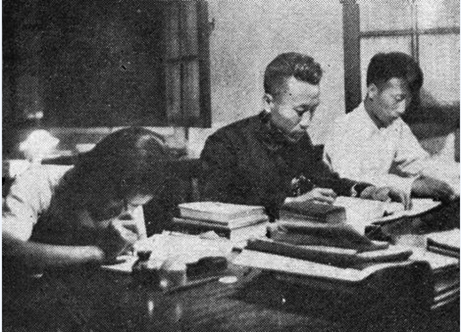

北平復課后學生夜間苦讀

南兵馬司前稅務監督公署舊址,后來成為東北大學第二分校校址。在這裡,80余間房舍收容了男女學生300余人。“宿舍中既無床鋪,學生以地為席,移磚為枕。飯廳則桌凳皆無,倚室而立食者,閱十余月。”“各級學生各在宿舍上課,教員坐講授,學生環立敬聽,遇有筆記,則俯床書寫……然師生精神,始終不懈。”

長歌當哭、以苦為樂,東大人在家徒四壁的情況下弦歌不輟。

“豈曰無衣,與子同袍!”這是河南大學一位教授對東大、河大兩校關系的經典評價。從新開河畔出發的東大人,哪裡能料到,學校還會遷移到中州之地,與千年古城開封結下斬不斷的親情血脈。

西安事變后,國民政府教育部為對東北大學進行“改制”,借用河南大學校舍設立“東北大學辦事處”,令在北平的東北大學師生限期到河南大學報到。因部分教授未能來到開封,東大學子或與河大同學合班上課,或由河大教授代為授課。

部分東大師生在河南大學“東大辦事處”前留影

這不是東大與河大最早的交集,也不是兩校最后的交集。早在東北大學流亡北平之初,農學院教授許振英等就率領部分農學院學生南下赴河南大學農學院借讀。后來,東北大學遷往西安,部分東大學生作為轉校生留在河南大學,直至學成畢業。

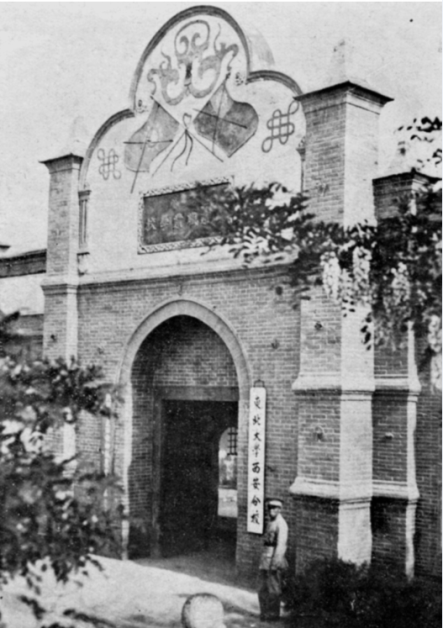

東北大學西安分校校門

陝西的風雪與東北一樣遒勁有力,西安的民風與東北一樣豪爽淳朴。日軍加緊侵略華北后,張學良校長成立了東北大學西安分校,東北大學工學院及補習班前往西安學習。有如捐資修建北陵校園時的慷慨一樣,張學良校長再次捐資15萬元現洋作為建設西安校園之用。1937年6月,西安校園重要建筑陸續竣工,於是在開封的大學校部及文、法兩院師生遷往西安,集中辦學。

1938年春,日軍西犯,潼關戒嚴。東北大學不得不前往內遷途中的最后一站,也是駐留時間最久的一站——四川省三台縣。

東北大學由西安出發,師生先乘火車到達寶雞,再由寶雞步行至南鄭,最后由南鄭乘汽車抵達三台。一行月余,一路崇山峻嶺、岩徑崎嶇。《東大入川紀》如此記述此次遷移:“我們所乘的這列火車,真可以說是一列逃難的文化列車。除了我們東大的同學之外,它還載著:准備到皋蘭上課的甘肅學院的學生﹔准備到天水上課的焦作工學院的學生和准備到漢中上課的山西銘賢女中的學生……”

東北大學——東北的最高學府,自身又何嘗不是一列永不停息的文化列車?它載著東北人民復土還鄉的期望,從祖國的大東北啟程,一路且行且停,直至停留在祖國西南腹地的小城。

東北大學三台時期校門

在這裡,東北大學生根發芽,開枝散葉。1938年7月,工學院脫離東北大學,參與組建西北工學院,為西北高等教育的發展注入自身的力量。在三台縣政府及民眾的支持與愛護下,東北大學由初到三台時不到300學生、2個學院,發展到700多名學生、3個學院、1個研究所。

20世紀三四十年代的三台,除城外一條接通成都、重慶的沙石公路外,幾乎沒有什麼現代化設施。狹窄的青石板鋪就的街道兩旁,擁擠著低矮破舊的房屋。條件雖然艱苦,但三台縣人民卻給了東大人家的溫暖。各界人士舉行盛況空前的大會,歡迎東北大學遷到三台。除了地方政府和各級學校的學生外,駐在三台的中央機關、省府機關以及各職業團體都派代表參加,而各區區長及聯保主任亦全體出席,到會人員3000余人。全體商店也都懸旗致賀。

時任三台縣縣長是北大畢業生、開明紳士鄭獻徵,他在日記裡寫道:“三台雖然因為天災缺吃少穿,但中國的未來需要大學生,所以三台人民願意勒緊褲腰帶,多添幾百張嘴吃飯,這既是為了積蓄抗日的力量,也能為三台播下文化的種子。”正如鄭獻徵所言,東北大學承載的使命如此厚重,早就超越了一所簡單的學校。

1933年,張學良與王卓然密議“還鄉大計”時提出,“武要保全東北軍實力,文要發展東北大學”。西安事變后,國民政府有意停辦東北大學。時任校長臧啟芳據理力爭:“如果取締東北大學,就表明中國國民政府決定放棄東北,關系領土完整和國家主權的大事,絕不可違也!”

深知使命重大的數百名東大師生,不忘各界的殷殷囑托:“提高抗戰情緒,推進后方文化!”

三台,龍王廟,這裡曾是東大文科研究所所在,也是東北大學在三台八年“讀書不忘救國”抗戰精神的寄予之地,東北大學培養碩士研究生就從這裡開始。

在這裡成長起來的研究東北史地的文靜書生,盡管不能鐵馬金戈馳騁沙場,但肩頭卻承載著復土還鄉、建設東北的重任。1942年3月,按照國民政府的指示,東北大學東北建設設計委員會正式成立,委員會集中專家、教授15人,開始著手研究制定收復、建設東北的計劃與綱領,以備抗戰勝利后為國之用。為支持委員會的工作,國民政府教育部向總統侍從室申請每月補助委員會經費一萬元,並得到正式批准。

為東北建設設計委員會承擔研究工作的正是年輕的東大文科研究所。《東北通史》《東北要覽》《東北集刊》……一大批研究東北史地、經濟的著作,調查報告、學術刊物紛涌而出。時至今日,這些成果都是東北史研究領域的典范和基石。文科研究所還根據國民政府軍事委員會的要求,制定了《東北四省建設設計方案概略》,詳細地闡述了抗戰勝利后收復與建設東北的規劃及具體措施。

1944年,文科研究所在重慶中蘇文化協會會場舉辦了一場盛大的“東北文物展覽會”。踏入會場的東北同胞們仿佛又回到了故鄉,嗅到了東北泥土的氣息。《新民報》總經理、著名作家張恨水在參觀后感慨道:“東北人民,在水深火熱中,過了十三年,在后方的東北人士,也在血淚中回憶著故鄉十三年。含著血淚,看了這些圖書,實在忍不住和他們喊出來,打回老家去!”

離開三台返回沈陽前全體教職員在禮堂前合影

“打回老家去”,這不是一個奢望,而是一個即將實現的事實。在文科研究所制定《東北四省建設方案概略》兩年后,抗日戰爭終於取得了勝利。時任東北大學文學院院長的陸侃如教授抑制不住勝利的喜悅,欣然提名寫到:“萬裡流亡,嘗膽臥薪,緬懷白山黑水,此時真個還鄉去﹔八年抗戰,收京降敵,珍重禹時舜壤,來日無忘守土難”。

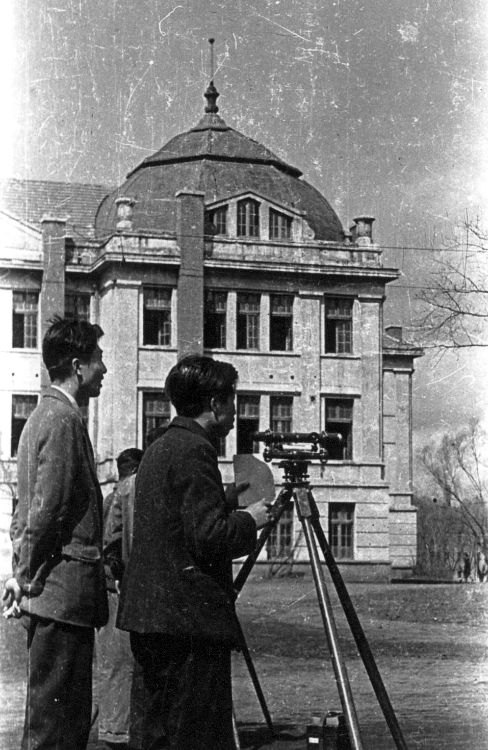

東北大學返沈復校時,修復北陵校園

1946年3月15日,東北大學師生開始往沈陽回遷,回到闊別多年的北陵校園,回到美麗的新開河畔。1947年2月1日,東北大學舉行返沈后的開學典禮。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量