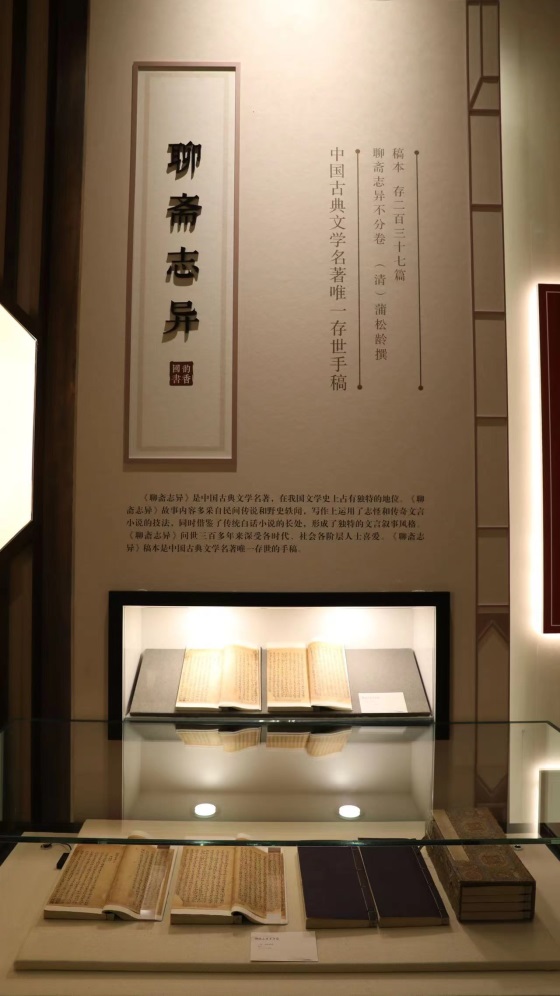

《聊齋》何以藏遼圖——蒲鬆齡手稿在遼寧省圖書館展出

清康熙十八年(1679)春,屢試不第的蒲鬆齡將多年手稿結集成書。這位40歲山東書生此前遍訪鄉野,把現實裡的辛酸憤懣,化作書中的鬼魅傳奇,取名《聊齋志異》。

300多年來,《聊齋志異》裡的故事被人們無數次地講起,從小說到電影,從中國到世界,成為不朽經典,而這部手稿本身的傳奇也毫不遜於書中的故事。

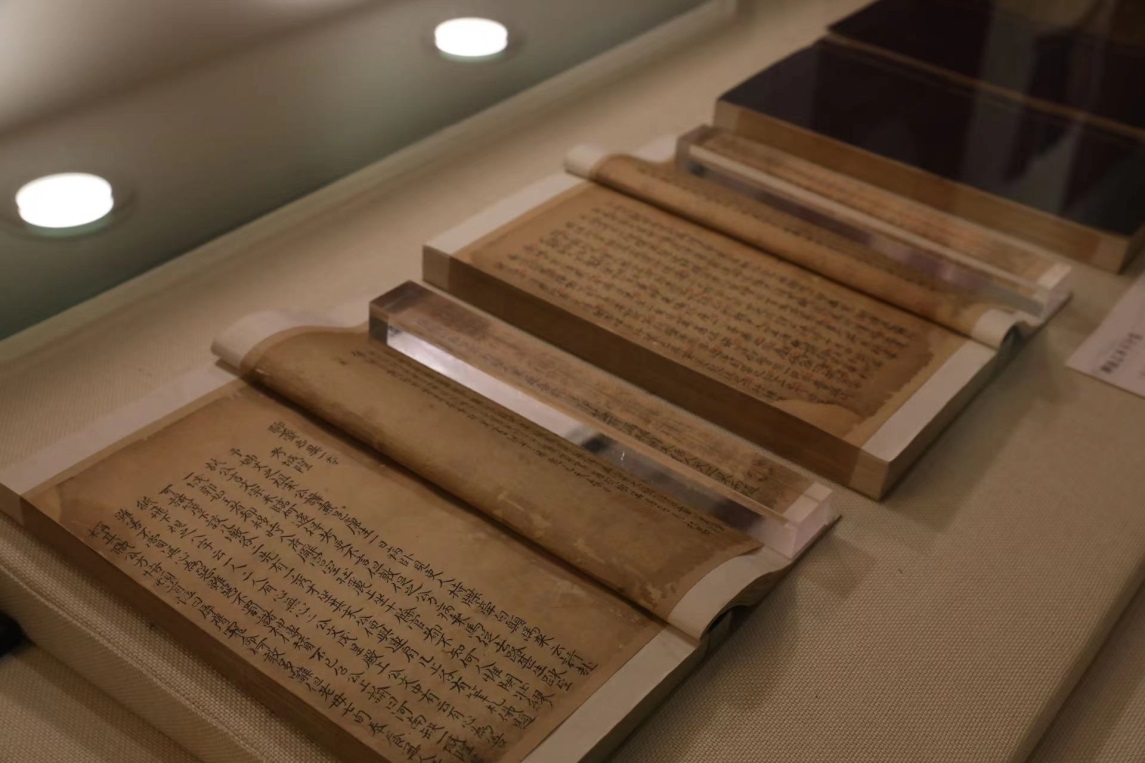

蒲鬆齡《聊齋志異》手稿。人民網 周頌雪攝

清咸豐年間,蒲氏七世孫蒲介人攜帶《聊齋志異》手稿從山東淄川來到東北,定居沈陽,以卜卦和代寫文書為生,雖生活窘迫,不改文人志向。之后,蒲介人將《聊齋志異》手稿傳給了其長子蒲英灝。

光緒二十年(1894年),蒲英灝供職在盛京將軍依克唐阿幕府,依氏得知蒲英灝是蒲氏后代,藏有《聊齋志異》手稿,便商借閱,蒲英灝無奈,隻好先以半部借之。此后依克唐阿進京參戰,不幸染病去世,其所借的半部手稿從此石沉大海,杳無音訊,這也成了蒲氏后人至今無法解開的“心結”。光緒二十六年(1900)蒲英灝奉命鎮守西豐,其家屬隨遷,將半部手稿帶到西豐。蒲英灝去世前,將僅剩的半部四冊手稿傳給了第五子蒲文珊,囑誡他無論如何也要保存好祖先的手稿。

蒲文珊是一個讀書人,曾任西豐縣立圖書館館長,對《聊齋志異》手稿的珍視勝過自己的父親。1931年,時任奉天省圖書館館長的袁金鎧得知蒲文珊家藏有《聊齋志異》半部手稿,便向蒲文珊商借。蒲文珊推辭不過,親自攜帶手稿面見袁金鎧,袁想重金收買半部手稿,被斷然回絕。他說:“先祖遺墨,僅此稿幸存,雖有欲購者,但貧不賣書,古訓昭然,又何忍負先世保存之苦心也。”為此,蒲文珊被免去縣立圖書館館長職務。此后,又有日本侵略者和漢奸垂涎手稿,以重金收買,均遭蒲文珊回絕,才使半部《聊齋志異》手稿免遭劫難。

蒲文珊深知這半部手稿對蒲氏家族的意義,為保存好手稿,他在住房的西山牆外蓋了一間小房,房裡用土牆隔成前后兩部分,后面的部分較小,與蒲文珊住的西屋打通,正好是西屋北炕,打通處安了一扇小門,用一個木櫃擋在門上。用紅木匣存放的《聊齋志異》半部手稿就藏在裡面,除了在春夏之際適時將手稿拿出通風外,平時從不輕易打開,即使自己的親生兒女也很少看到。就這樣,蒲文珊將半部《聊齋志異》手稿珍藏了20多年。

蒲鬆齡《聊齋志異》手稿。人民網 周頌雪攝

遼寧省圖書館古籍文獻中心主任劉冰告訴記者,1951年,蒲文珊將祖傳《聊齋志異》半部原稿捐給國家。同年秋,東北文化部文物處將《聊齋志異》半部原稿重新裝裱,移交東北圖書館(現遼寧省圖書館)。1952年,《聊齋志異》半部原稿又曾被送交中央文化部,並一度入藏北京圖書館,后復歸遼寧省圖書館珍藏至今。

4月8日,“繼往開來 國韻書香——遼寧省圖書館(遼寧省古籍保護中心)古籍保護與傳承特展”開幕。歷經300多年,這部蒲鬆齡《聊齋志異》手稿重新與世人見面。年代久遠,紙張已經泛黃,但墨跡依然清晰,以竹紙抄寫,字體清秀工整。“這部《聊齋志異》是中國古典名著中唯一存世的作家手稿,非常珍貴。”遼寧省圖書館古籍文獻中心專家劉冰說。

在展覽現場,遼寧省圖書館利用聲光電技術交織融合,再現了蒲鬆齡流連茶坊書肆,搜集奇聞異說的場景。

坐在這間茶坊裡,再翻開《聊齋志異》更會感慨這部奇幻之作的書裡書外皆是傳奇。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量