遼沈觀瀾 |《鋼鐵意志》為啥火!解碼遼寧“好戲”背后的高光基因

9月30日,電影《鋼鐵意志》公映。74年前新中國的第一爐鋼水,讓“十一”黃金周北方漸濃的寒意熾熱起來。一幕幕被“神還原”的硬核工業場景,一個個被真實再現的“鋼鐵戰士”,火了票房,暖了人心。

9月30日晚,遼寧歌劇院(遼寧交響樂團)以近200名演員同台獻藝的龐大陣容,為聽眾帶來了國慶假期的視聽盛宴。濃濃的愛國情和民族自豪感,響徹耳畔。

8月27日,中國古代園林繪畫主題展覽“人·境——古代文人的園中雅趣”在遼寧省博物館開展。於館中“造園”,於畫中“見園”,場館一角白牆黑瓦,竹石軒窗,水霧繚繞,儼然一方微縮版江南園林景致。

從10月1日起,久別重逢的“大河之瀾”演出季也如約而至,正式回歸劇場。其中劇目包括原創芭蕾舞劇《八女投江》、世界經典芭蕾舞劇《斯巴達克》、民族舞蹈精品專場《舞與倫比》、歌劇《蒼原》、話劇《祖傳秘方》等。

不過,遼寧的“好戲”連台絕不僅於此。近年來,遼寧芭蕾舞劇《鐵人》、話劇《北上》、電影《守望青春》、電視劇《霞光》、長篇小說《錦繡》、廣播劇《有事找彪哥》、展覽《又見大唐》《又見紅山》《唐宋八大家》等一系列充滿歷史厚重和時代氣息的文化作品相繼出爐。是什麼讓遼寧文化作品精彩迭出,“叫好又叫座”?讓我們一起窺探遼寧文化現象,解碼“好戲”背后的高光基因。

電影《鋼鐵意志》宣傳海報

英模精神的永恆動力

趙鐵池在吃了第二口酸菜,才恍然明白孫雪飛送來的不是一飯盒酸菜,而是羞澀少女的一抹情愫。在這個“鋼鐵直男”的腦海中,隻有“煉出鋼鐵”這個簡單得不能再簡單的信念。可在那時,要讓煉鋼爐流淌出鋼水,是難以想象的難。

1948年2月,鞍山解放。電影開場,響亮的號角喚醒了人們的歷史記憶,在沉穩厚重的工業色調所營造的年代感中,在低沉而有力的鼓聲所打造的空間感裡,《鋼鐵意志》一下子把觀眾代入了那個激情火熱的年代。

為盡快恢復鞍鋼生產,支援全國解放戰爭和恢復發展國民經濟,中國共產黨團結帶領鞍鋼工人階級,克服重重險阻,在面對敵特破壞、物資匱乏、技術不足等種種情況,在一片曾被預言“隻能種高粱”的破敗不堪的廠區晝夜奮戰。從生產出第一爐鐵水到煉出第一爐鋼、從煉制出特需鋼材到輸送技術人才支援全國鋼鐵事業。這裡,成為了新中國鋼鐵工業的起點。

孟泰(左)歷史照片與《鋼鐵意志》劇照

“一代人、一口氣、一爐鋼”。回望歷史,那裡有無私奉獻的鋼鐵工人,有勞動模范“老英雄”孟泰、“走在時間前面的人”王崇倫,有無數關於新中國鋼鐵工業發展奮斗的故事,他們勾勒出了新中國第一批產業工人的英雄群像。這些人,這些事,成了電影《鋼鐵意志》裡一個個生動鏡頭。

為了飾演好孟泰一角,演員林永健在劇組的每一天都在練習唐山話,力爭“要讓孟泰長在自己身上。”青年演員李沛恩也表達了對先輩勞模的崇敬之情,“影片中的王崇倫是一位年輕的技術大拿,我很佩服他對技術不斷地鑽研,希望自己能向觀眾傳遞這種專一事、愛一行的精神。”

《鋼鐵意志》憑啥這麼火?這部選自真實題材的影片,用嚴肅的敘事呈現一個波瀾壯闊的歷史事件,其背后的流量密碼,更多來自觀眾的情感認同。它摒棄了傳統大片精英主義視角的敘事方式,塑造出了一幅形象鮮明的英雄群像譜。它的出現,就像一顆火星兒,在干柴中燃起熊熊烈火。

芭蕾舞劇《八女投江》劇照

而遼寧,正是一片孕育無數英雄的沃土。這裡是“抗日戰爭起始地”“解放戰爭轉折地”“新中國國歌素材地”“抗美援朝出征地”“共和國工業奠基地”“雷鋒精神發祥地”。一大批英雄形象在電影《鋼鐵意志》、芭蕾舞劇《八女投江》、電視劇《霞光》等文藝作品中生動再現,來自英模的永恆力量,成為遼寧“好戲”不斷的不竭源泉。

工業文化的深厚底蘊

從新中國的第一爐鋼水、第一架噴氣式飛機、第一塊“的確良”等,到打造國產首艘航母、跨音速風洞主壓縮機、“華龍一號”核反應堆壓力容器等,中國制造上烙印著無數的遼寧字樣。

隻要有火種,就會點燃更多的“高爐”。提起那個激情火熱的年代,不由讓人想起了在鞍鋼誕生的當代文學名篇——草明的《乘風破浪》、李雲德的《沸騰的群山》、舒群的《這一代人》、於敏的《第一個回合》、羅丹的《風雨的黎明》等。當年,他們扛著行李、拿著戶口簿落戶鞍山、挂職鞍鋼,融入工人的生產和生活中,寫出了那些工業題材的經典作品。

這來自廣闊工業場景的深厚底蘊,如今仍然不懈不怠地滋潤著當下的遼寧文藝創作。

芭蕾舞劇《鐵人》劇照

“寧可少活二十年,拼命也要拿下大油田!”去年7月,芭蕾舞劇《鐵人》晉京首演,兩小時的精彩演出,27次掌聲和喝彩。《鐵人》票房出票率達96%,創下國家大劇院近兩年來票房的新高。

《鐵人》是世界芭蕾舞500多年歷史上第一部根據真人真事編創、反映工人勞動生產和生活的芭蕾舞劇。遼寧芭蕾舞團團長曲滋嬌重新定義了“鐵人”的形象,“這部劇放棄了原有‘鐵人’王進喜‘高大上’的形象范式,而是通過劇情設置,重點刻畫了一位有血有肉、鐵骨錚錚、甘於奉獻的勞模形象。”

《鐵人》男主角、舞劇中“鐵”的扮演者張海東說,遼寧芭蕾舞團與遼寧歌舞團的聯袂演出,將芭蕾舞、民族舞、現代舞的跨界融合既豐富了演出內容,又增加了演出難度。

位於沈陽鐵西區的中國工業博物館

而當人們還在調侃東北“重工業是燒烤,輕工業是直播”時,扎堆亮相的東北文學青年以純文學回應著偏見。其中,以雙雪濤、班宇、鄭執為代表的“鐵西三劍客”用自然流暢的筆法、朴實粗曠的語言、虛構現實的轉換記錄了經濟轉軌時期改革大潮的陣痛和向往明天的美好。這也正是源於老工業基地強大文化基因,賦予了他們大時代下的厚重內涵。

遼寧文學院副院長周榮分析認為,鐵西大工業時代提供了不可或缺的給養。在當年的工廠大院裡,朗誦詩歌、文學創作、編排戲劇等文藝活動十分活躍。世襲的文化基因也孕育了東北獨有的文藝氣息。

“鐵西三劍客”所帶來的文學“魔性”,正是厚重的文化基因賦予的文學“命運”。

“連著廠房、接著地氣”,散發著濃濃的“工人味兒”,不僅貼近了“人間煙火”,更貼近了人民群眾千百年來亙古不變的富強期望,讓奮斗者的故事自此留芳。

今年4月,在《全民閱讀大會·2021年度中國好書》頒獎典禮上,著名作家、錦州市作家協會主席李鐵的長篇小說《錦繡》獲評文學藝術類“中國好書”。

“《錦繡》寫出了一代代工人意氣風發的精氣神,更展現了奮斗者的心路歷程,可以說是對工匠精神與中國故事的形象化表達。”中國作家協會黨組成員、副主席吳義勤提及《錦繡》時說,“從新中國成立到現代化轉型,在大時代的變遷中,作者書寫了幾代產業工人的創業史、奮斗史、心靈史,有溫度、有情懷、接地氣,讀起來特別振奮人心。”

歷史長河的時代召喚

從2019年展出的“又見大唐”“又見紅山”,到2020年底的“唐宋八大家”,到今年的“人·境——古代文人的園中雅趣”,再到10月8日遼博年度大展“和合中國”重磅登場,這幾年遼寧省博物館現象級大展不斷,這也讓身為副館長的董寶厚幾乎每天奔忙於展廳和辦公室之間。

近年來,隨著公共文化逐步面向普通大眾,走進博物館、愛上博物館的人越來越多。遼博也在形式和內容上做了很多創新嘗試。“但在與觀眾交流的過程中,我們發現很多觀眾對專業性的展覽既看不懂也不感興趣。”

董寶厚說:“遼博收藏了大量古代書法、繪畫作品和器物,以往辦展都是從藝術史的角度去梳理和整合這些文物。但是,以藝術史的角度辦展覽受眾面還是很窄。如何利用博物館的文物資源,辦一個讓普通大眾看得懂的展覽,成了我們必須直面的問題。”

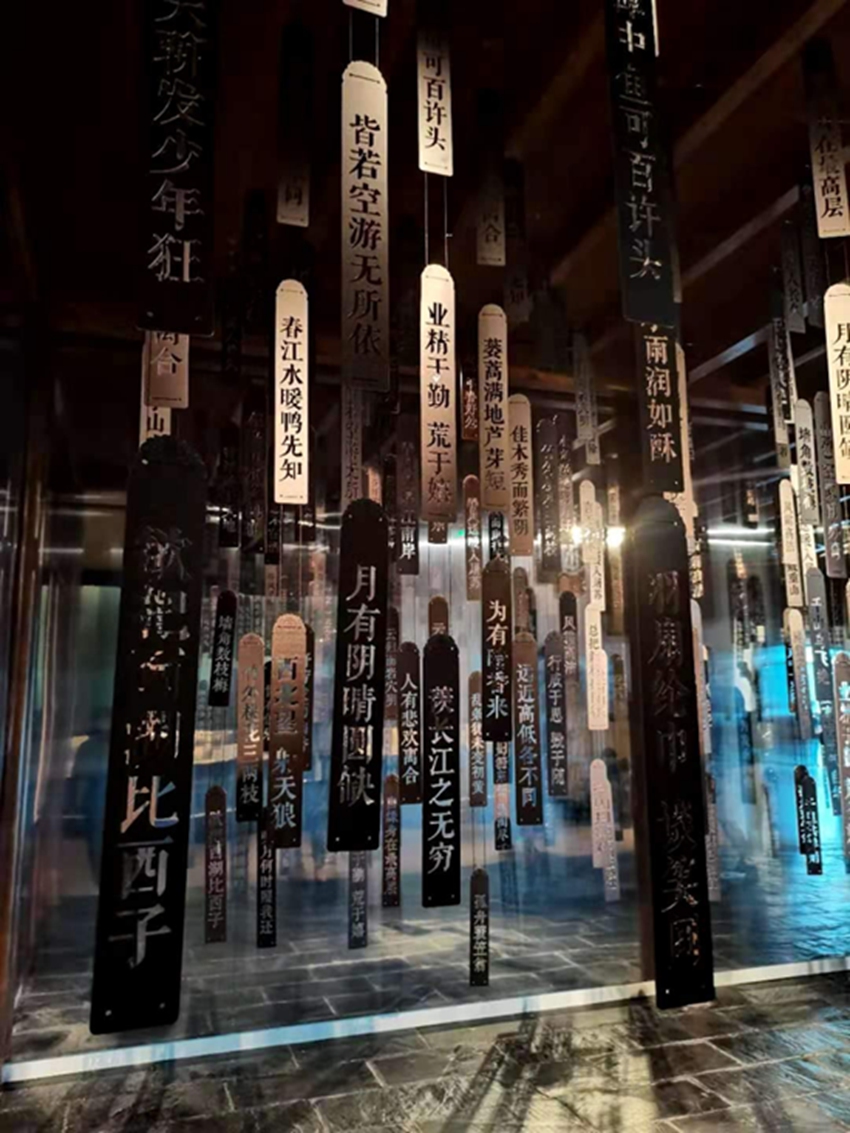

遼寧博物館《唐宋八大家》展覽一角

“春江水暖鴨先知”“羨長江之無窮”“欲把西湖比西子”……一句句書寫於詩牌之上的熟稔詩句,仿佛讓人穿越回了千年的唐風宋韻。但“唐宋八大家”,與遼寧又有怎樣的聯系?遼博做展,底氣來自哪兒?

“歷史的因緣際會,賦予了遼寧一份深沉的文化責任”,遼寧省博物館館長王筱雯表示,遼寧歷史悠久,文化底蘊豐厚,紅山文化、三燕文化、遼金文化、清前文化厚重燦爛,工業文化、英模文化、民間文化、河海文化異彩紛呈,大量富有鮮明地域特點的珍貴文物保存至今,成為中華五千年文明的重要見証。

在傳承厚重的歷史文化基因的同時,遼寧還賦予了文化作品更多的時代召喚和時代內涵,讓歷史長河更加璀璨奪目,更加感人至深。

歌劇《蒼原》劇照

去年10月11—12日,遼寧歌劇院精心復排的歌劇《蒼原》,作為文旅部“慶祝建黨百年舞台藝術精品創作工程”“百年百部”展演劇目,在遼寧大劇院盛大開演。

《蒼原》聚焦蒙古族土爾扈特部落舉族東歸、行程萬裡、回歸祖國的故事,將這一宏大的悲壯史詩,組織構成了復雜而尖銳的戲劇沖突,在生與死、愛與恨的火焰和血海中,唱出一支支交織著生命、愛情、自由和尊嚴的悠長牧歌。

遼寧歌劇院院長田劍峰說:“我們要為‘蒼原精神’注入了新時代的內涵——沒有堅定就不會有堅持,沒有堅持就不會有堅守,沒有堅守就不會有《蒼原》的成功。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量