“以光鎖沙” 遼寧阜新荒漠化治理成效顯著

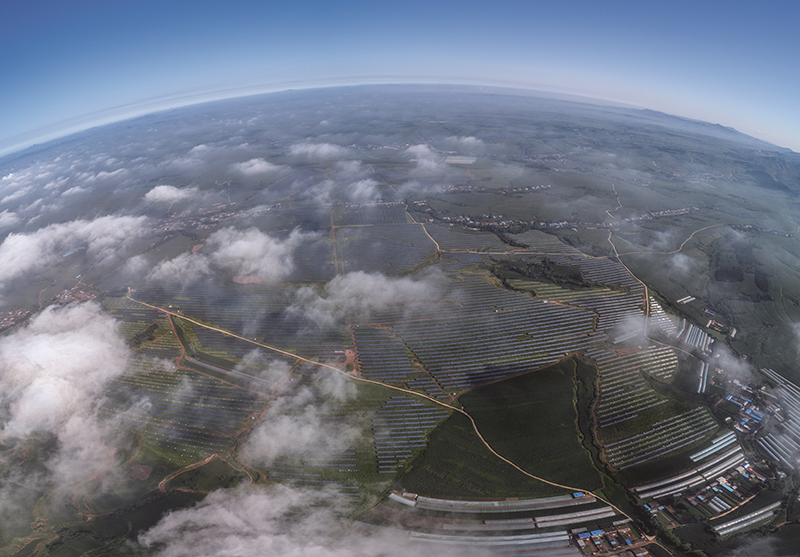

今年春天,在遼寧省阜新市彰武縣的章古台鎮、阿爾鄉鎮、后新秋鎮、馮家鎮境內,治沙光伏項目建設緊鑼密鼓,施工場面壯觀。

現場的工程技術人員稱其為“生態光伏”,而彰武縣的干部、群眾更願意把這一工程叫做“以光鎖沙”。因為在彰武人眼裡,“生態光伏”正是彰武人在70多年治沙歷程中不斷探索和總結出來的“五大工程”之一,即“以樹擋沙”“以草固沙”“以水含沙”“以光鎖沙”“以工用沙”中“以光鎖沙”的生動詮釋。

人、地、生態之間的“尷尬”

彰武縣地處科爾沁沙地南部、遼西北沙地核心區,位於蒙古高原與遼河平原之間農牧交錯帶,是典型的生態脆弱區和國家一級生態敏感帶。作為科爾沁沙地的重要組成部分、遼寧省北部生態屏障區,彰武縣已成為遼寧省荒漠化最嚴重、惡化形勢最嚴峻的縣份。土地沙化不僅給彰武經濟發展和人民生活帶來危害,也給以沈陽為中心的中部城市群的生態安全、糧食安全構成了直接威脅。

歷經70年的治沙實踐,一方面,彰武的治沙成效顯著,全縣森林覆蓋率從2.9%增加到31.47%,草原植被覆蓋度由不足20%提高到80%以上,平均風速由3.4米/秒降至1.9米/秒。按照省氣象局提供的數據資料分析,2018年以來,沈陽市大氣降塵量呈下降趨勢,下降幅度為8.6%,彰武的治沙成效對遼寧生態環境的改善起到無可替代的突出效用。另一方面,彰武北部荒漠化嚴重地區土地貧瘠,不宜耕種,也不宜居住。經過幾代治沙人的頑強拼搏,雖然在惡劣的環境下生存下來,但生活水平和環境還與人民群眾的向往有著較大差距。特別是在農業耕種上,貧瘠無力的沙地種植效益低下。這對於以種養業為主的當地群眾來說,不耕種便無法生活,耕作則對自然生態帶來極大破壞。這種人、地、生態之間的矛盾日漸凸顯。

然而,在自然條件上,彰武地區有充足的太陽能資源,年標准利用小時數可達1650小時以上,為發展光伏產業提供了優質高效的能源資源保障。實施荒漠化嚴重地區光伏發電項目,既對改善自然生態環境、提高群眾生活水平有著舉足輕重的撬動作用,也對解決人、地、生態矛盾有著無可比擬的調和潛能。

從2012年起,彰武縣北部的阿爾鄉鎮、馮家鎮等荒漠化嚴重區域開始嘗試發展光伏產業,目前已形成10.4萬千瓦規模,2021年累計發電1.39億千瓦時,實現產值1.26億元,實現稅收2536萬元。

事實表明,在彰武北部荒漠化嚴重地區發展太陽能光伏發電項目,可有效解決當地農民收入低、收入來源單一的突出問題,還可解決荒漠化嚴重地區基礎工程投入不足的突出問題。傳統的固沙治沙做法在人力和資金的投入上,存在著總量大、效果差,不能夠有力、有效、長期起到固沙治沙的效果,反復性投入較大。而陣列式的太陽能電池板起到平鋪式沙障的作用,可較大幅度消減風速,減輕沙塵危害,同時通過光伏陣列的有效遮陰,可減少沙地水分蒸發、促進原生植物生長,從而實現投入一次、固沙長久的生態效益。當地群眾把光伏治沙的好處總結成:能源增值,企業增效,農民增收,沙地增綠。

打造“光伏+”示范基地

彰武縣因地制宜採用“以光鎖沙”的治沙模式,得到省、市的大力支持,特別是得到省政協的全過程指導。在2021年4月召開的省定點幫扶彰武縣工作會議上,首次提出打造“光伏+”示范基地總體思路,並指導彰武縣高質量完成實施方案編制工作。2021年6月,省政協組織多部門對彰武縣北部荒漠化鄉鎮實地考察,召開專題會議,並推動方案順利通過專家評審。2021年10月,省政協再次組織相關部門召開示范基地項目聯席會議,研究商討項目進展情況及面臨困難並提出指導意見。

2022年3月和5月,省發改委分別向有關部門和全社會發布了《遼寧省2022年光伏發電示范項目建設方案》(征求意見稿),明確在阜新建設50萬千瓦治沙光伏項目,提出“2022年底前形成實物投資、2023年底前建成”的工作要求。

為全力承接好50萬千瓦治沙光伏任務,彰武縣著力推動兩項工作。一是積極推進土地流轉,通過前期摸底調查,並經省自然資源等多部門聯合確認,彰武縣篩選出符合發展治沙光伏的土地總計1.38萬畝、32個地塊。二是開展先行先試,鑒於“農時不等人”、作物生長周期、最晚播期等原因,按照省發改委提出的相關要求,彰武縣利用完成流轉的少部分嚴重沙化耕地,分別在章古台鎮、阿爾鄉鎮、后新秋鎮、馮家鎮選取4個合適地塊探索開展了先行先試項目建設,合計佔地約1200畝,裝機容量達4萬千瓦。

從大處著眼,從小處破題

“簡單地說,‘以光鎖沙’的模式就是板上發電、板下修復、板間種植,但它的現實意義和長遠意義遠不止於此。”彰武縣副縣長朱德臣介紹,從大處著眼來說,這一治沙模式扛起的是維護“五大安全”的歷史使命,從配合全市創建“兩個示范市”角度看,是全力打造遼寧和京津冀地區的生態安全屏障帶、糧食安全保障地、能源安全支撐點的重要組成部分。從小處破題來說,它是實施沙化土地綜合治理,破解人、地、生態間的矛盾,實現生態、經濟、社會效益多贏,把沙地荒漠變成金山銀山的有效途徑。

為了更好地解釋“板上發電”,朱德臣給記者算了一筆賬:以眼下正在建設中的佔地1200畝光伏項目為例,每年的發電量在6000萬千瓦時以上,折算成每畝的經濟效益約2萬元。此外,每年綠電發電量6000萬千瓦時,大體相當於節省標煤1.8萬噸,減少二氧化碳排放量超4.9萬噸。按照國家核証自願減排量每噸40元的標准計算,僅這一項的年收益就約200萬元。而每年減少4.9萬噸二氧化碳排放量,又大致相當於10萬畝林地的減排量。可以看出,1200畝“光伏”土地相較於同規模林地,“碳減排能量”擴大了近百倍。

從“板間種植”的角度看,以“生態+種植”為依托,彰武縣積極與省農科院對接,不僅在作物品種的選擇上實現由無茬作物向固土能力更強的有茬作物種植結構調整,而且可深入實施水肥一體化等一系列農業先進技術,推進沙化土地糧食保產增產。

“十四五”期間,彰武縣計劃分3個階段實施“以光鎖沙”項目,第一階段、第二階段擬在土地荒漠化嚴重的北部7個鄉鎮重點實施,第三階段在全縣開展大規模荒漠化治理。

“綠我涓滴,匯它千頃澄碧。”一幅綠肥黃瘦、綠富同興的美好畫卷,正在彰武大地徐徐鋪展……

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量