核彈專家於振海在沈陽辭世

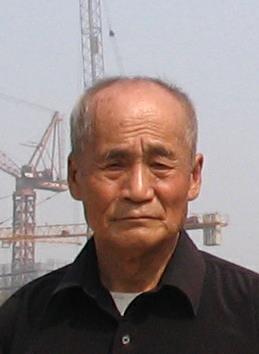

於振海家屬供圖

7月11日, 曾為我國第一顆原子彈爆炸成功做出貢獻的科學家於振海在沈陽辭世。

於振海家屬供圖

經歷 隱姓埋名生活 根植祖國西部

1931年5月14日,於振海出生於新民。1958年,27歲的於振海從東北人民大學(今吉林大學)化學系畢業。正值青春年華的於振海被分配到北京第九研究所(現中國工程物理研究院)工作,開始了他精忠報國且隱姓埋名的一生。

中國開始研制核武器之后,經過一番選擇,中央決定在某區域建設第一個核武器研制基地。1960年,由於工作優秀、表現突出,於振海被抽調至基地參加籌建准備工作。同年,於振海返回(國家)二機部第九研究所,繼續從事核武器研制、實驗的相關工作。

1964年,九所的科研人員分批搬遷至我國西部的某核武器研制基地,於振海作為第一批科研人員,踏上了那片凝聚著無數科學家心血和歲月的熱土,這裡被稱作科技人才的搖籃。正是在這裡,於振海開始了大半生的研究、試驗和生產技術工作。

同年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功。中國核試驗的成功,是中國人民加強國防、保衛祖國的重大成就,也是中國人民對於保衛世界和平事業的重大貢獻。

於振海的工作都是在高度絕密下進行的,直到1985年,他才再次返回家鄉遼寧。

於振海家屬供圖

追憶 在女兒的記憶裡 父親回家就是過年

在數十載的核研究中,於振海與西部結下不解之緣。這裡也是於振海老人的女兒於錦出生、成長的地方。

“那時吃的多是粗糧,剛開始咽不下去,需要拿熱水送。糧油限量供應,隻能自己種一些土豆充飢。”這是於錦對當時的回憶,“艱苦,卻又朝氣蓬勃,不知為什麼,這裡的人們總是充滿了欣欣向榮的生命力。那時候不懂,現在明白了,因為大家心中有信仰。”

說起對父親的印象,於錦說了一個詞“神秘”。

“說實話,我童年對父親的印象是很模糊的。他長期不在身邊,偶爾見到,既有著血緣上的親切,又有著一種莫名的陌生感。”於錦回憶說,“隻記得他每次回來,都會像變戲法一樣掏出糖果、小餅干等當時非常罕見的小零食,讓我覺得每次父親回來,家裡就好像過年一樣。”同樣,也是因為父親的“小恩惠”,讓於錦成為了左鄰右裡受歡迎的孩子王。

於振海家屬供圖

家風 精神上的傳承 韌勁影響后輩成長

於錦形容父親的第二個詞是“特殊”。雖然由於保密要求,於振海的工作內容上不稟父母,下不告子女。他把國家放在首位,把保密紀律刻進心裡,即便是退休在沈后,也不提工作的事。而那時,還是孩子的於錦從來不知道“不著家”的父親在忙些什麼,“可當時年齡小,也沒怎麼往心裡去”。

雖然與父親接觸不多,但父親的精神卻潛移默化地影響著於錦。“父親嚴謹、認真、執著、求實,而且有一種不達要求決不罷休的韌勁兒,這對我產生了深遠的影響。每當我在生活學習中遇到困難,想要退縮的時候,眼前總是能浮現出父親的諄諄教誨,朴實溫暖又充滿了厚重的期望和力量。”

於振海家屬供圖

緬懷 專家雖然離世 但光芒永存后世心中

彈指間,數十載已過,於振海進入了耄耋之年。或許是前半生透支太多,老先生的身體每況愈下。

2021年6月30日下午,老先生住進了沈陽市第五人民醫院。“雖然我們都想要盡量留住老先生,可作為醫者我們都知道,屬於老先生的時間,不多了。”老先生就診所在科室主任鄧儉說。院方全力以赴,安排病房,24小時巡護,還在老人的房間內布置了鮮花,希望老人能夠渡過難關。

“老人家,我代表醫院的工作人員來看望您了,我們都記得您,您安心養病,我們都在!”當住院部主任岳藝帶著鮮花,伏在於振海耳邊輕輕問候的時候,已經不能說話的老人轉了轉眼球,淚水順著眼角緩緩滑落。看到這一幕,在場的醫護人員也都禁不住默默流淚。“能為於老服務是我們的榮幸。”鄧儉說。

在於錦及全體醫護人員的心中,總希望時間可以慢一點……然而,現實是殘酷的,7月11日下午,於振海停止了呼吸。

或許在於振海的心中:他用畢生心血守護的祖國已躋身世界強國﹔他和同事們所研究的核武鞏固了國防﹔今日的美好讓他這一生的默默付出得到了最好的回報。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量